我发现越过越好命的女人,都做对了这1件事

最近刷到一个热门帖子,说“细腻的人唯独看不到自己的珍贵”,大致讲的是——

有一类人在生活中一直扮演小太阳的角色,热情地为每个人提供情绪价值。而当自己转身时,却发现身后空无一人,心想再也不要付出真心了。

可下一秒又会因为一点小事就原谅了一切,在破碎和重塑中不断消化自己的情绪……

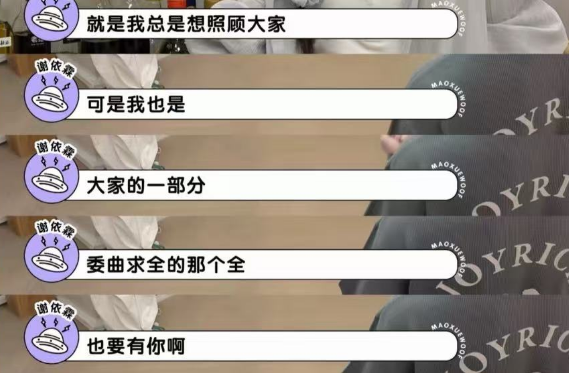

这让我想起前阵子看综艺节目《毛雪汪》,谢依霖说她平时习惯了当大家的“开心果”,不允许自己不开心。

但有一次情绪崩溃,她翻遍通讯录,却找不到一个可以倾诉的人。

“我找不到任何一个人,我敢跟她说,我好想哭。”

“不是TA们不好,TA们都很爱我,可是我只要想到,我告诉她说我好难过,她一定很难过……”

听完,李雪琴忍不住心疼地说道:

“你太能照顾别人情绪了,你连自己有情绪,都怕别人代入。”

后来,谢依霖才明白,自己总想着照顾所有人,却忘了自己也是其中一员。

我身边不少女性朋友都是谢依霖这类“情感细腻”的人(当然,男性也有)。

TA们善良、体贴、共情力强,总能敏锐地察觉到他人的低落与疲惫,给予温柔耐心的回应。

可每当自己情绪翻涌时,却习惯转身,独自面对一个人的黑夜。

明明渴望在脆弱时被接住,为何话到嘴边,却总开不了口?

今天,壹心理就来和大家一起聊聊这个话题。

希望情感细腻的人,能学会在周全他人的同时,也能看见自己的珍贵,学会好好爱自己,让自己越过越“好命”。

01

为什么你擅长爱他人,

却羞于寻求被爱?

从心理学角度来看,这或许源于童年期情感长期被忽视所埋下的种子。

1.错位的童年:从小被迫充当家庭里的“小大人”。

在功能失调的家庭(如父母离异、冲突、忽视)中长大的孩子,依恋需求常得不到回应。

为了生存和维系脆弱的家庭关系,TA们被迫过早“独立”,压抑自己的恐惧和需求,转而高度敏感地迎合照顾者的情绪。

家庭治疗师Ivan Boszormenyi-Nagy 指出,当儿童被迫承担起本应属于父母的情感支持者、调解者或实际照顾者的责任时,TA们便成为了“小大人”。

这种长期的“先人后己”行为模式,会在神经层面形成强大的习惯性通路——优先处理他人需求,忽略自身感受。

成年后,TA们即使在安全的新关系里,这种模式依然占主导。

就像从小习惯为他人撑伞的孩子,长大后仍本能地将伞高举在他人头顶,却对自己淋湿的身体浑然不觉。

2.镜映缺乏:我被爱=我能为你做什么。

心理学家海因茨·科胡特认为,每个人在成长过程中都有镜映需求,即当我有情绪、有想法时,我渴望有人能看见我、理解我,并温柔地回应我。

比如当孩子在伤心哭泣时,大人能停下来蹲下身问一句:“你是不是委屈了?”或者轻轻抱一抱TA、对TA的感受表示理解和认可,这都能给孩子带来“被镜映”的体验。

被充分镜映的孩子,长大后会在心底笃定:“我生来就是被爱的,不需要靠表现来换取。”

但如果缺乏镜映,孩子的情绪和感受持续被养育者忽视、否定或嘲笑,就可能内化出相反的信念:

“我的真实感受和存在是令人厌烦的、没有价值的、不可爱的。”

但孩子无法停止渴求养育者的爱,于是TA们尝试各种方式来获取爱。

最终发现,当自己表现得懂事、体贴时,周围的气氛会更轻松,关系似乎更稳定,自己也能收获夸奖与关注。

于是,这些“肯定”就悄悄地变成一道内心的公式:

“我被爱=我能为你做什么”。

从此,TA们习惯性地压抑自身需求,将表达或满足自己视为“自私”“贪婪”或“不配得”。

认为自己唯有不断付出、照亮他人,才能在那微弱的光芒中,确认自身存在的一丝价值。

3.情绪羞耻:被扼杀的表达欲与孤独的硬扛。

上面我们说到,如果养育者未能充分充当孩子的“情感容器”,孩子便无法内化处理情绪的能力。

成年后,当强烈情绪来袭,TA们会感到失控,并伴随着强烈的羞耻感:“我连情绪都管不好”“我的需求是别人的负担”。

在心理学上,这被称为“情绪羞耻”,它指的是:一个人因表达情绪而内化出“我是错的”的感受。

为了保护自己免受更深层的拒绝与羞耻,TA们学会彻底压抑、隐藏真实的情绪与需求,从而发展出“独自硬扛”的生存模式。

《是女儿是妈妈》节目中,黄圣依的讲述便是例证。

11岁时,她被老师误解批评,委屈难过。妈妈却没有倾听她的解释,反而要求她道歉。

从那以后,她便不再和妈妈讲自己遇到的心事,也很少对外表露自己的负面情绪,都是一个人扛。

即使她内心渴望情感联结,情绪羞耻感也像一道无形的墙,横亘在母女间,而妈妈也对女儿的疏离感到伤心。

02

只记得照亮他人,

会逐渐熄灭自己生命里的灯

过早的独立,让情感细腻的人早早学会了像“大人”一样周全一切,习惯性地在关系中扮演着照顾者与付出者的角色。

然而,这份密不透风的体面与周全,往往以牺牲真实的自我为代价。

那些被忽视、未被安抚的情绪,其实从未消失,而是积压在心底,阻碍了通往内心的路……

1.情绪失察:逐步弱化或切断感知自身情绪和需求的能力。

细腻的人总是习惯性地优先倾听他人、理解他人,即使早已心疲力竭,也本能地将“我不舒服”的感受后置。

一开始,TA们可能只是习惯性地忍耐——想着“再撑一会儿就好”。

但久而久之,TA们可能连自己真实的疲惫、愤怒或委屈都难以辨识。

从心理学角度看,这正是“情绪识别能力”弱化的表现。

情绪就像身体的气象信号图,它会提醒我们哪里不舒服、哪些地方需要调整。

但当我们一次次忽视它,不去回应它,它的声音便会日益微弱,直至沉寂。

于是,一个悖论出现了:

我们变得越来越擅长解读他人,却对自己内心翻滚的情绪风暴日益陌生。

长期的情绪压抑,会逐步切断了我们感受自身真实情绪与核心需求的能力。

2.假自体的牢笼:在他人的期待中失去真自我。

当一个人习惯性忽视自身需求,将自我价值完全系于“对他人有用”之上,其内在的价值体系就会像浮萍一样无所依靠。

别人满意时,TA们会觉得自己还不错;

别人沉默或否定,便瞬间陷入自我怀疑的深渊。

TA们不断追随他人的目光,迎合他人期待,不敢拒绝,不敢停歇,生怕自己“不够有用”就被抛弃。

英国精神分析学家Donald Winnicott的“假自体”理论,深刻揭示了这一困境:

在成长过程中,如果养育者无法接纳孩子的真实感受和需求,孩子为了维系关系、获得爱或避免惩罚,会发展出一个顺从、讨好、符合外界期待的“假自体”(False Self)。

它就像一层保护壳,掩盖了真实的、脆弱的“真自体”(True Self)。

在“假自体”的牢笼中,TA们逐渐活成了别人人生剧本中的配角,无法看到自身独特的光芒。

3.失衡的付出:透支自己,拖垮关系。

如果一直“照亮”他人,却总是独自面对“黑夜”,极易让对方形成误解:

认为你能轻松应对一切,并无太多负面感受或需要。

于是,这段关系便会悄然滑入一种“只出不进”的单向情绪供给模式。

这种模式短期内或能快速收获好感、维持表面和谐,但你内心的压抑感与委屈感却在暗自滋生。

这无异于为关系的长远稳定埋下隐患。

因为压抑与委屈不会凭空消散,只会在你心底持续累积,直至抵达临界点,最终以失控的方式爆发。

然而,站在家人、伴侣、朋友的角度,TA们只看到你突然从“畅通无阻的绿灯”骤然跳至“拒人千里的红灯”——

本来刚才还好好的,为何瞬间疏远或愤怒?TA们难以察觉你内心早已蓄满的“情绪洪水”。

但真正健康持久的关系,需要双方真实情感的流动与回应。过度付出而忽视自我,看似是种善良,实则是在缓慢透支自己的情感账户,并最终拖垮这段关系本身,进一步继续拖垮自己。

03

越过越好命的人,都做对了1件事

正如谢依霖在《毛雪汪》中的领悟——“那个‘委曲求全’中的‘全’,也应当包含你自己。”

如果你正是那个时常照亮他人的人,此刻,请试着将目光温柔地转向自己,让那束光,也照进你生命的角落。

当你能够开始看见真实而珍贵的自己,好好爱自己,就会越过越“好命”。

不知道怎么做的话,以下3个方法,或许能为你点亮前行的第一步:

1.学会觉察:我的感受和需求是什么?

很多情感细腻的人,在遇到事情时,会习惯性跳进“他人视角”,优先考虑他人的想法、感受和需求。

但以后,我们可以试着暂停一下,先把注意力先放在自己身上,问问自己:

我现在的情绪是什么?

我的需求是什么?

我做这件事,是为了让别人喜欢我,还是我真的愿意?

当我们一遍遍觉察自己、不断练习时,就能建立新的神经通路:

不再总是条件反射式地认为“别人优先”,而是能先看到自己的情绪和需求。

慢慢地,你就会逐步建立自己的内在节奏,把人生的主导权交还给自己,成为自己生命里的主角。

2.练习表达和接受,慢慢习惯“被照顾”。

从信任之人开始,尝试袒露自己真实的感受与需求,而非只做“疗愈他人”的容器。

哪怕只是简单直接地说:

“我最近有点累,想安静一下。”

“今天的我,特别希望有人陪一下。”

当然,我们在表达时,会有人欣然答应,也一定会有被拒绝的时刻。

但那些被接纳的时刻,能温柔地改写我们曾经“情绪羞耻”的体验,让你体验“被看见”的珍贵喜悦。

那些被拒绝的时刻,也会让我们看到,“被拒绝”没有想象中那么可怕。

当这份恐惧慢慢减轻,最终缓缓落地,勇气也由此滋生。

因此,哪怕心里有千百次犹豫,也请尝试为自己发声。

更关键的是,当别人主动关心你、帮助你时,不要急着推辞。

试着说:“谢谢你,我很需要。”

因为,爱并不只是给予,也包含允许自己被温暖包围的能力。

3.滋养自己,成为自己最安全的港湾。

生活中,我们并不能总是及时地被看见、被回应。

因此,培育一种稳定而深植于内在的自我联结能力,便显得尤为重要。

你可以每天为自己预留一小段独处时间,做些让自己能量悄然回升、温柔照料内心的事。

比如:

静静发呆、闭目冥想、听一段熟悉的旋律,或是停下来简单地问自己一句:“今天的我,过得还好吗?”

这些看似微小的的停顿与回望,可以帮你一点点重建内在的稳定感、安全感,提升自我抚慰的力量。

当你越来越能在日常中,越来越稳地与自己并肩而立,那个总是点亮他人的你,终将不再孤单。

因为你已经深知,自己也可以成为自己最安全的港湾。

04

写在最后

如果你也是那个同样细腻的人,我想对你说:

在成为今天的你之前,想必你一个人独自走了很长很泥泞的路吧。

我不想祝你勇敢坚强,但依旧真诚地欣赏你在黑暗中仍有着发光的力量。

善良又敏感的你,天生地想要身边的人都能被这个世界温柔以待。

于是你经常身先士卒,充当着那个温柔的“骑士”,细心地为别人撑伞;

只是我希望之后,每当心里下暴雨时,记得将伞也倾斜向自己。

如果连撑伞的力气都没有了,那就勇敢地让眼泪落下吧。

不用怕转身身后空无一人,这世界总有人愿意把破碎的你一片片捡起来。

不为别的,只因为那是珍贵的你啊。

你值得拥有最好的一切。

世界和我爱着你。

作者:刘飘

编辑:老啊嘛、笛子

图源:图虫创意

『如果您觉得这篇文章对您有帮助,欢迎分享给更多的人,一起传播心理学知识,让世界更美好❤』