01

阐述定义

概括化他人,亦称“概念化他人”“概化他人”“泛化他人”。

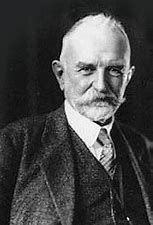

这个概念由 G.H.米德在《心灵、自我与社会》(1934)中首先提出。他指出,个体通过团体生活而将之内化,是自我发展中最后阶段的关键性因素。

用大白话来讲,概括化他人即是指:在与他人互动的过程中,学会站在他人的角度看待自己的行为与角色,这种自我的概念,米德称其为“概化的他人”。

值得注意的是,这里的他人,并不是特指的某一个人,而是指社会和道德规范。

02

背景/来源

乔治·米德的一生现在看来是有些传奇色彩的,1894年,米德受到杜威的邀请,来到芝加哥大学任哲学系助理教授。

在芝加哥大学期间,他受到机能主义运动和早行为主义理论的影响,涉足社会科学领域,开始研究自我理论。

在他的理论研究中,当属社会学符号互动论和自我形成理论最为知名,在米德的观念里,自我是刺激与合理反应,合理反应即是在个体身上所采取的他人态度。

举一个简单的例子:也就是说当我们在路上碰到交警的时候,这个时候的我们已经受到了一定层度的刺激,此时此刻的我们就会去简单思考,如果不听交警的,直接冲过去会如何?哪怕我们心里会这么想,但是我们不会表露出来。

在米德的自我形成理论里,他指出:一个身体上的自我并不是真正的自我,只有在社会经验背景中发展了心灵,它才成了自我。

也就是说,自我的形成必须有一定的社会性,也就是他所说的,刺激与合理反应的统一。

那么自我如何形成呢?

米德借鉴詹姆斯的“社会我”概念和库利“镜中我”的概念发展出自我发展的三个阶段说:

1.玩耍阶段与自然反应

米德通过对儿童的玩耍和游戏的分析来探讨自我的产生机制。

幼小的孩子不具备有一个成年人的思考能力,所以随着年龄的不断增长,他们在玩耍中逐渐了解了某一类社会群体,也就是说,他们会自觉的去扮演一类人,即角色扮演。这个时候的反应也会很真实,比如说一个小孩在扮演警察的时候,他下意识的反应是抓小偷。

2.游戏阶段与反应

随着时间的推移,孩子的理解能力逐渐提高,会进入第二个阶段,也就是游戏阶段,虽然在这一过程中,还是角色扮演,但是与玩耍阶段不同的是,玩耍是无规则的,游戏是有规则的。

参与游戏的另一方,很有可能就变成了“概化的他人”,这个时候的自然反应应该是作为游戏方,不仅要考虑自己,也要考虑他人。

3.泛化他人阶段与反应。

就如我们在第二阶段所说的一样,当规则和原则以及一系列普遍性的非人格化的角色来控制行为时,便标志着自我发展进入了第三个阶段,即泛化他人阶段。

即有组织的共同体或社会群体,使个体的自我获得统一,可以称他为“泛化的他人”。

从米德观点来看,自我的产生的过程就是社会关系不断扩大和社会交往能力不断增强的过程。

03

相关应用

人们将“概括化他人”的期待内化,也就是将整个社会的态度和观点内化,这种能力为自我评价 和自我概念的形成提供了基础。

从这个层面来说,这为米德提出主我和客我提供了一定的依据。

但在这里,我们可以看见这种内化给社会带来的一些影响。

站在我个人角度来说,当一个孩子以白纸出现在这个社会的时候,很多的规则他不是不知道的,那到底是怎么知道的呢?

社会活动。

比方说,一个14-15岁的小女孩,可能在此之前,她并没有想过要去追星,但是突然有一天,她变得格外疯狂,去为一个明星打榜,花钱,甚至不惜贷款。

当我们冷静下来思考的时候,我们还是会疑惑,她从何得知这一行为的?我了解到的社会调查问卷中显示,有很大一批人是因为有人告诉她:“你不是喜欢你的偶像吗?你就要为他去花钱。”

这已经成为了毒瘤一般的存在,病态的规则和体系,被一群缺乏自主观的青少年内化,最后变成了一种恶性行为。

我们跳出这个框架,以我们的教育为例。

当一个孩子进入学堂的时候,可能自身并没有对该做什么不该做什么形成特定的观念和体系,但是当老师以教育者的角色出现,我们就会去记住这套体系。

成绩好,老师会夸奖。

课堂上睡觉,老师会生气。

上课积极发言,老师会奖励一朵小红花。

……

就像米德所说的,与我们的自我概念有关的并不是别人实际上如何评价我们,而是我们想象中他们如何评价我们。

老实说,这句话也很好的解释了为什么有些人会那么迷之“自信”。

04

主我与客我

早年的米德受到冯特思想的影响,这为他后来提出社会学符号互动论提供了思想基础。

在米德看来,人与人之间的互动,是以“符号”为媒介的间接沟通方式,以此方式进行的互动即为符号互动论,在米德的思想里,他认为人的行为都是有意义的,有目的的,所以当一个人发出的姿势能够对另外一个人起到很好的作用时,这时的姿势被称为“有意义的姿势”。

而这,就体现了自我的社会化趋势。

在社会化的趋势下,会出现两面性。

一种是主我,一种是客我。

主我是指最本真的自我,包含着欲望,是最本真的,未经社会化的自我,可以这么理解,主我是指有机体对他人态度的自然反应。

而客我是指经历了社会规则的,针对于共同体而言的一套有组织,了解社会规范后的反应。

他人的态度构成了现在的“客我”,然后有机体将此时的“客我”作为一种“主我”做出反应。从这个角度来说,这和弗洛伊德的人格理论不谋而合。

值得注意的是,相对于主我来说,客我更像是一个因循守旧的存在,当我们处在这个社会生活中,我们势必要去遵循一些规则和定理,而这些再被概括化以后,被内化成了自我的一种反应。

主我和客我是对立关系吗?

在我看来,这还真不是,客我是指在共同体规则出现以后,必须要做的事情,不然就融合不到共同体之中去,但是如果主我的观念和个体观念不谋而合,那也算不上是对立,只能说相互包含。

当然,在很多的时候,我们都需要正确看待主我和客我。

艺术创作需要主我,而社会生活需要客我。

05

个人看法

有人这么形容米德:

他在肯定“概括化他人”的自我作用时,对主我的实践性,创造性给予了厚望。

在我看来,也是一样的。

构建法则,是为了有一个和谐的社会环境,就如同我们为什么要创造法律,法律的存在是为了让我们的生活得到保障,人们能够有法可依。

所以在很多时候,我们不能否认“概括化他人”所带来的一些约束作用,但同时,也应该有所判断,病态的“客我”观念反而会毁了自己。

如何实现自我,米德已经给出了答案:

我们可以用自己具有而其他人不具有的能力改变事物,从而实现自我。

我的想法是:无力改变世界,那就顺应世界。

至于米德本人,无论在社会学还是传播学领域,都有举足轻重的地位,于此同时,他的一些理论依旧为今天的一些问题提供了答案。

参考资料:

[1].戴维.迈尔斯《社会心理学》.2016.人民邮电出版社出版发行;

[2]维基百科,概括化他人;

[3]乔治.米德《心灵,自我与社会》第三节,第四节

[4]《社会学思想名家》,刘易斯·A·科瑟,1990,中国社会科学出版社。

[5]顾明远.教育大辞典:上海教育出版社,1998年

[6]林远泽. 姿态、符号与角色互动——论米德社会心理学的沟通行动理论重构[J]. 哲学分析, 2017, 8(1):61-97.

© 用户在壹心理上发表的全部原创内容(包括但不仅限于回答、文章和评论),著作权均归用户本人所有。文章转载/侵权,请联系邮箱:content@xinli001.com