“妈妈,镜子里面有什么?”

5岁大的孩子曾经问过我这个问题,我当时哈哈一笑,跟她说:“妈妈也不知道啊!镜子里面究竟有什么呢?”

我当时没有直接告诉孩子“镜子是用汞制成,其实没有什么特别”这个事实,是因为我知道,保护孩子的好奇心有多重要。

当她抱着“镜子里面有什么”的这份好奇心,也许她会去关注和探索这个神奇的东西,她会去进行幻想和研究,也许将来会像J.K.罗琳一样创造出一个能穿越镜子的哈利波特魔法世界。

01

好奇心是人类与生俱来的一种本能,它究竟是怎么形成的?对人类有什么样的神奇作用?

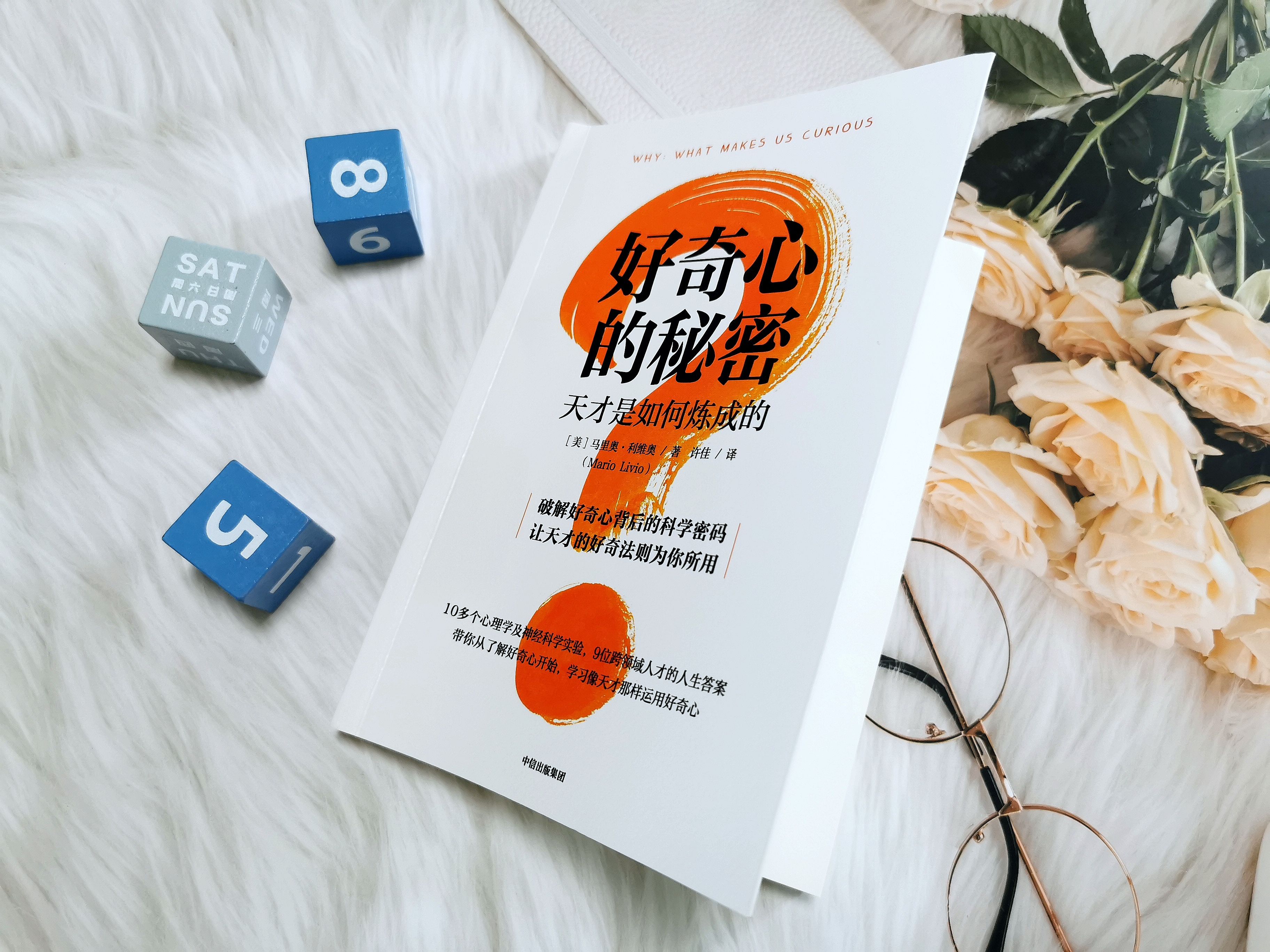

在《好奇心的秘密》一书里,作者通过剖析两位天才人物达·芬奇和理查德·费曼的成功秘诀,带领我们探索好奇心产生背后的心理机制,我们又该如何发挥好奇心的积极作用来推动个人与社会的发展。

作者马里奥·利维奥是国际知名的天体物理学家、科学和数学科普作家,对人类科学发展有着深入的了解。而这正是一个需要好奇心来进行发掘、研究和推进的领域。

了解过达·芬奇的人都知道,达·芬奇不只是一名画家,他所拿手的东西还有很多,包括音乐、数学、建筑、解剖学、医学、自然、天文、哲学……他就是一个好奇心爆棚的人,也正是好奇心推动他去涉猎各个领域,去探索和学习各种新知识。

物理学家理查德·费曼也是一位充满强烈好奇心的人。除了在物理领域取得巨大成就外,他还以教物理为交换跟朋友学习绘画,还学习了生物学、天文学、脑科学、写作等,并将这些学科跟物理学关联起来进行跨界研究。

02

好奇心究竟是什么呢?可以说,人人都有好奇心。有心理学家将好奇心做了两个维度的分类,一个维度是感知型好奇心和认知性好奇心,另一个维度是特定型好奇心和多样型好奇心。

我们会对一些新奇的、陌生的、困惑的、没有见过或了解过的事物感到好奇,这是一种常见的感知型好奇心。当我们熟悉了这些事物,没有了陌生新奇的感觉,好奇心也就随之消失。

如果是对某些知识感到好奇并渴望去探究、了解和学习,也就是怀有一种求知欲,这就是一种认知型好奇心,也是推动科学探索的主要动力。

比如说,前面提到我的孩子对镜子感到好奇。当她明白了镜子的原理和构成,满足了她的好奇心后,如果她不再去关注和思考更多的话,那么她就是对镜子产生感知型好奇心,仅限于此。

如果她对此产生了兴趣,还想继续了解制作镜子的汞这种化学物质是如何生成的,继而去学习化学知识,也许将来还会去进行化学实验研究,那么这种认知型好奇心便推动她在这个领域继续探索和前进,去获取更多的知识,也推动着这个领域的进一步发展。

爱因斯坦曾经说过:“我并没有特别的天赋,有的只不过是强烈的好奇心。”他所说的好奇心,就是一种认知型好奇心,也推动他不断去进行发明创造。

特定型好奇心是对某种特定信息有着强烈的认知欲,让人想要去了解和研究某个问题。

多样型好奇心则具有发散性,为了避免无聊而不停地去寻求新的刺激,去进行新的探索。像我们经常会忍不住刷手机看新闻和新信息,就是一种多样型好奇心。

它会不断地刺激大脑多巴胺的产生,让我们不断地得到满足,可能会耗费大量的脑力资源而感到疲累,也可能会从中激发某些特殊的兴趣。

03

人们一致认为,好奇心是获取信息的驱动力。心理学家们一直都在研究好奇心是如何产生的,也出现多种理论和研究结果。

有一种可以进行解释的理论是“信息缺口理论”。就是指当我们遇到某些事实,它们和原有的知识、预测等信息不一致时,就会产生一个“缺口”,会令人感到厌恶、不悦,于是就会驱使我们去进行调查了解,减少不确定、无知和不安的感觉。

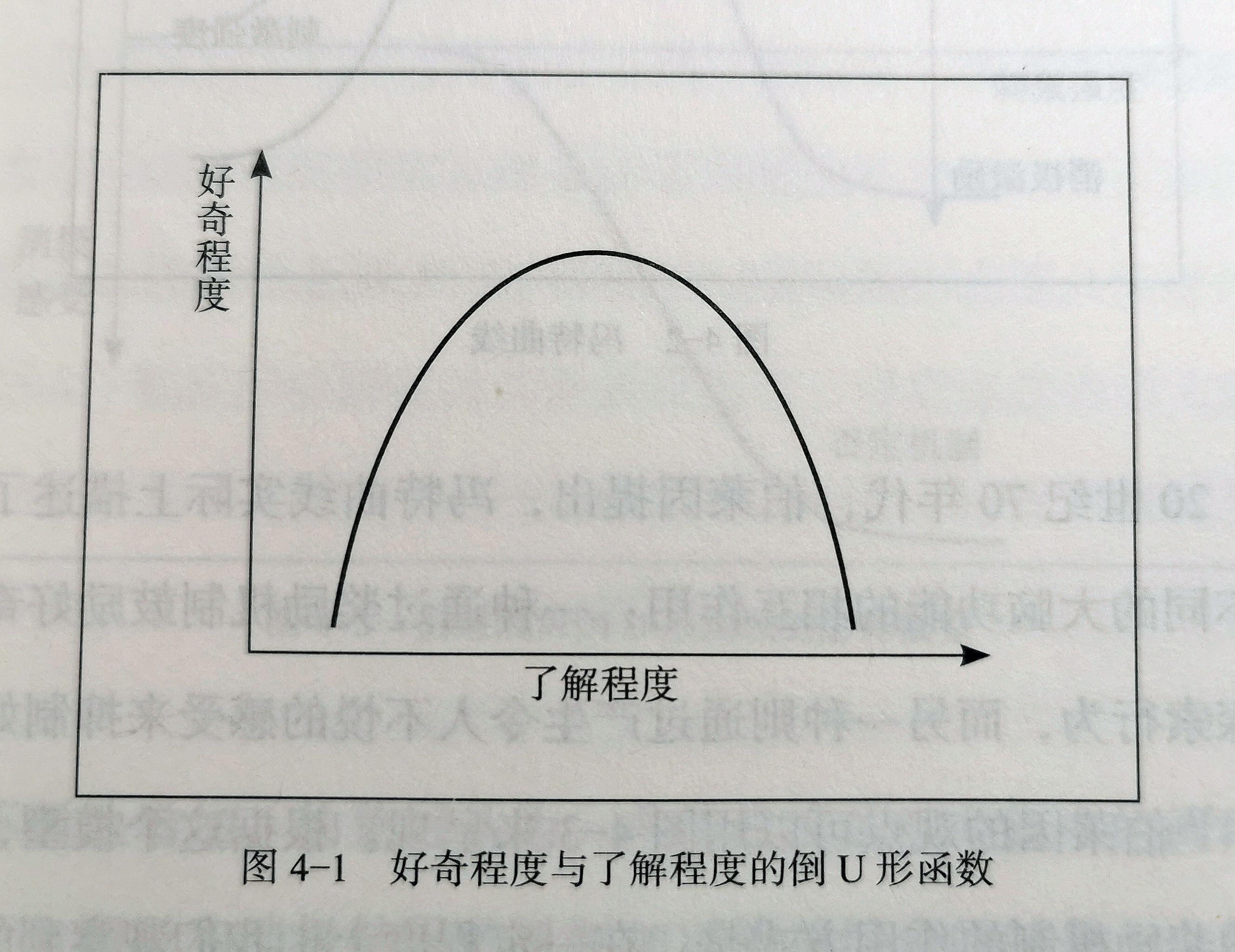

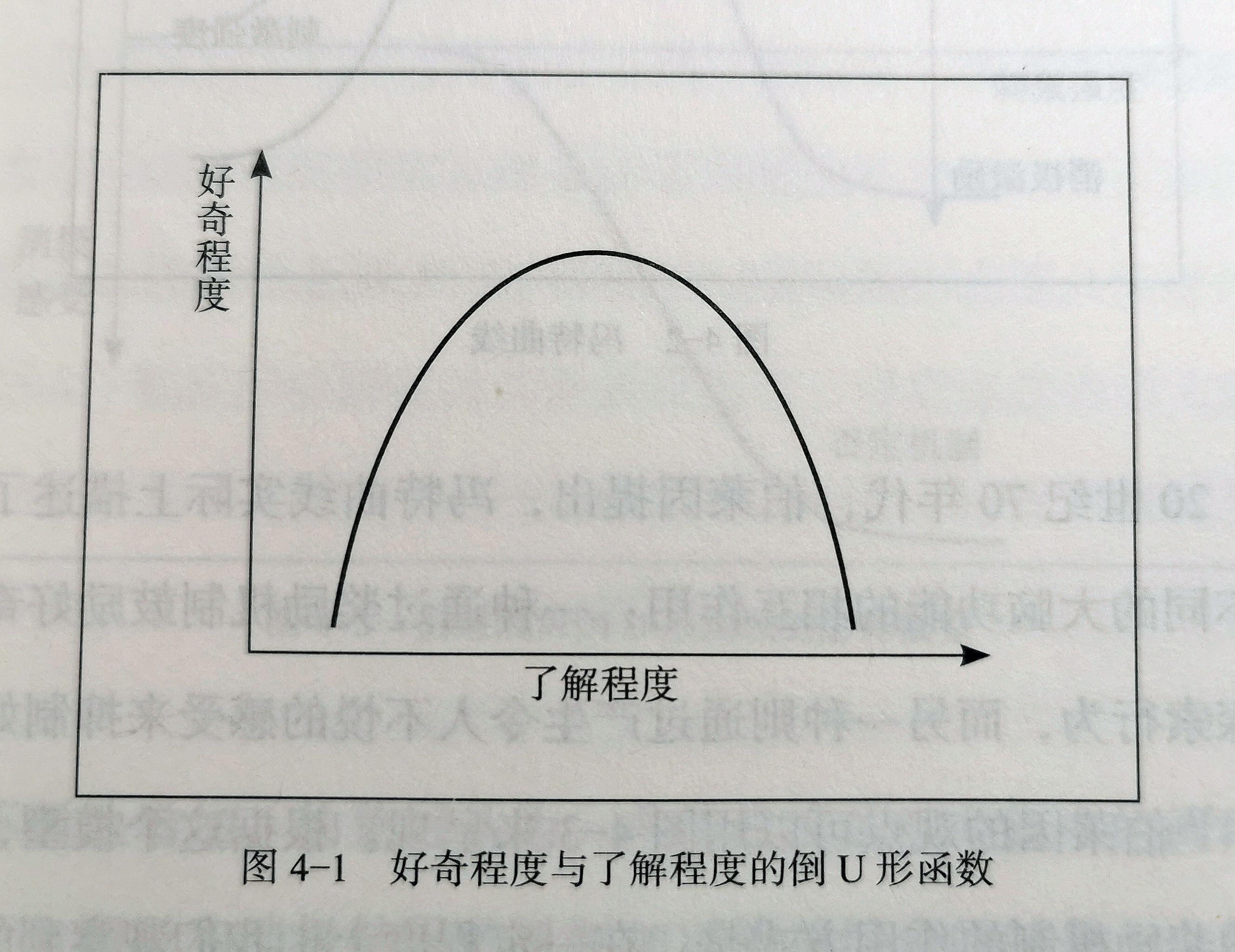

但又有另一个研究显示,信息刺激与个体感受会形成一个倒U形的曲线。就是说,刺激加强时,当它还没有达到个体心理所能承受的顶点,它就是一种积极激励,刺激越强,好奇心也越强。当它达到了让人无法忍受的程度,引起恐惧感时,就会形成消极激励,好奇心开始减弱,并会出现厌恶感和逃避感。

也可以看到,只有中等程度的不确定性会激发好奇心并得以保持下去。对于我们熟知或根本不知道的东西,我们并不会有什么兴趣和好奇心。也可以说,只要存在一点兴趣,便有可能引发我们的好奇心去关注和投入进去。

因此认知科学家认为,好奇心本身具有奖励性,与其说它是被令人不悦的被剥夺感和知识的缺失感所激发,不如说它是由寻求令人愉悦的惊奇和兴趣所驱动的。

接下来有心理学家就此提出了“最佳刺激(双过程)理论”。最佳刺激通过两个相互竞争的过程实现,即新奇的、不一致的现象既会激发使人感到愉悦的好奇心,也会引起感到厌恶的焦虑。

在中等强度的刺激下,两种矛盾的情绪混合在一起,促使人们去进行探索和研究。也可以说,好奇心是一种由兴趣和惊奇带来的积极的感受。

04

其实个体在好奇心方面的差异是巨大的。有人会因为感兴趣和觉得愉悦而去进行深入了解,有人会因为想消除不确定性、焦虑感和被剥夺感而去寻求答案;有人会对各种事情都感到好奇,有人则对自己熟悉的工作以外的事情不感兴趣。

这种差异性跟个体的人格特征有关。在个体性格的研究里,有一个流行的“大五人格”理论,即开放性、公正性、外向性、宜人性和神经质。影响个体好奇心程度和对新奇事物的探索偏好的“开放性”正是其中一个重要维度。

通过对孩子的研究可以得出一个结论是,好奇心与新奇感、陌生感,或是纯粹的快乐的刺激有关。

而寻求新奇事物的冲动(主要指多样型和感知型好奇心)会随着年龄的增长而减退,特定型和认知型好奇心则在人们成年或老年以后仍能保持稳定。

也就是说,寻求信息和想要学习是人类稳定持续的特征,但冒险去寻求新奇刺激的欲望、容易感到惊讶的能力会随着人们变老而减弱,失去好奇心并减少探索的欲望。

因此可以看到,儿童和年轻人往往对这个世界充满了强烈的好奇心,有着强烈的欲望和动力去进行尝试与探索,即使遭遇许多障碍和挫折也愿意克服并坚持下去。

所以,我们要珍惜和保护自己或他人的这种好奇心,并给予鼓励和帮助,推动他们去探索世界,成为人类社会发展的新动力。

05

那么如何培养、激发和保护好奇心呢?简单来说,我们首先要保持一种使自己感受惊讶以及使别人惊讶的能力。

平时要对我们遇到的人或事产生一点兴趣,记录下吸引我们注意力的东西。也可以通过做一些难以预料的事情,或是跟以前习惯不同的事情,让别人和自己感到惊讶。当我们激发了他人的好奇心后,也会强化自己的好奇心,产生进一步接触和探索的欲望。

对于他人的好奇心,特别是孩子们的好奇心,要抱有尊重和包容的心。尊重他们看似无知幼稚的想法,不是嘲笑或轻视他们,而是为他们提供适当的帮助,引导和促使他们去思考感到好奇的问题究竟是什么,如何进行探索了解。

结语

好奇心里藏着未知的世界,那里有人类孜孜以求的答案。

好奇心的秘密不在于探究为什么会产生好奇心,而在于如何去满足这种好奇心,为它找到答案,也找到人类不断前进的动力源泉。

文:微格尔青

责任编辑:殷水

© 用户在壹心理上发表的全部原创内容(包括但不仅限于回答、文章和评论),著作权均归用户本人所有。文章转载/侵权,请联系邮箱:content@xinli001.com