“弱肉强食”是人类的生存真理吗?|《友者生存》

作者:啊柴

编辑:草芽君

美编:N

来源:微信公众号:京师心理大学堂(ID:bnupsychology)

如果问起生物是如何进化来的,你是否首先会想到的是达尔文提出的“适者生存”——

生物在自然选择的压力下争相变强,那些体格越大、攻击性越强的个体,越容易垄断资源、拥有更多配偶和后代,于是也更容易在激烈的角逐中生存下来。

其实,上述对“适者生存”的理解只是大众想象形成的误解,真实情况是:成为最大、最强壮、最卑鄙的动物会使你终生处在应激的状态下,也就是我们日常生活中所说的压力或紧张状态。应激会持续消耗身体的能量、削弱免疫系统、弱化繁衍后代的能力,而强大的攻击性在带来权力与地位的同时,也会使它们的一生经历更多的打斗,增大受伤和死亡的概率。

实际上,真正让一个物种得以延续下去的力量,不是来自于一味变强的实力,而是来自于生物之间友善的合作行为。

达尔文提出,“那些包含最多最具同情心的成员的群体,最是兴旺,会养育数量最多的后代”。其中“最具同情心”的表述可以用友善度(friendliness)一词来代替,友善度可以大致定义为“某种有意或无意的合作,或对他者的积极行为”。

在竞争激烈的进化过程中,生物理想的取胜方式就是最大化地提高友善度,使得种内或种间合作能够蓬勃开展。换言之,友善度,是一种古老而有效的策略,友者才能生存。

动物的自我驯化

当你大约9个月大的时候,你还不会说话和走路,但已经学会了用手指指点点的动作,这个动作看起来平平无奇的,但却不是一个寻常的手势——除了人类,世界上没有其他任何动物会做出这个动作,即使它们有手!

一次指点的动作往往意味着“如果你看向我所指的地方,你就会明白”,这是一种合作性交流的方式。研究者发现,人类最忠实的好朋友——狗,似乎能够理解我们指指点点的手势,它们能在研究者指点手势的引导下找到隐藏的食物,完成与人类的合作。而这些换做黑猩猩则做不到。

研究者猜测,狗能与人合作交流的这种认知能力是狗在由狼自我驯化成为狗的进化历程中发展出的能力。不同于人工选择某种动物进行繁殖这一驯化过程,研究者提出的自我驯化指的是一种自然选择的结果,是大自然根据动物对同类或其他物种的友善度进行选择的结果。

遗传学家别利亚耶夫和他的学生柳德米拉在狐狸身上模拟自我驯化过程——他们将一群狐狸中表现得比较温顺、与人类互动时恐惧行为较少的狐狸,也就是那些友善度高的狐狸挑选出来进行繁殖。

繁殖了数十代后,越来越多的狐狸表现出与正常狐狸明显不同的区别——额头上出现白星,耳朵变成耷拉状,尾巴变得弯曲,脑中与降低攻击性有关的血清素的含量明显增加,除此之外,研究者惊讶地发现这些友善的狐狸也具备了理解研究者手势的合作交流的认知能力。

图源电影 |《狐狸与我(Le renard et l'enfant)》

由于在驯化实验中研究者仅仅是基于友善度进行选择繁殖的,所以动物外观上的变化和合作交流的认知能力是基于友善度进行自然选择的副产品。其原因在于,部分与友善度相关的激素和基因同时也在调控着身体外观和合作交流的认知能力的发展,因此在一代代选择友善度的过程中实质上是选择了相关的基因,于是相关的性状在后代中表现得愈发普遍。

对狐狸模拟自我驯化的实验结果表明,狗能与人进行合作交流的认知能力应当也是自我驯化的产物。研究者的解释是,远古狩猎采集时期的人们,会在营地附近丢弃食物垃圾和大小便,这些对于狼来说是有营养的食物,于是那些相对不怕人、友善度相对高一点的狼就会到人类营地附近觅食,这些狼可能互相会进行交配繁殖,于是友善的狼之间的基因交流就会增强,长此以往就出现了自我驯化的结果。然后那时的人们会逐渐发现这些狼的友善度和合作交流能力,还能够帮助人们打猎,于是人们养狗的历史就此展开了。所以从进化的角度来看,小狗为什么会吃大便好像就容易理解了~

人类如何在进化中取胜?

我们是由智人进化来的,而有化石和DNA证据表明,在智人存在的约20万-30万年的大部分时间里,我们至少与其他4个人类物种曾共同存在于地球上。其中一些人类的大脑和智人的一样大甚至比智人的还要大,他们的聪明程度应当不亚于智人,他们的种族应当逐渐扩大而生存下去才对。

然而,事实是他们人口稀疏,虽然比其他非人类物种的技术更高明,但最终还是淹没在了历史的长河中。那我们智人,又是如何在与他们的竞争中取胜而生存下来呢?

让我们在其他人类走向灭绝之际而逐渐壮大起来的力量,就来自于合作性交流这种特定类型的友善度。与其他人类物种相比,智人能够相互交流传递思想,继承和积累历代的知识,所以有能力发明出更先进的打猎技术,有利于适应环境。尽管智人个体的聪明程度也许不如其他人类物种高,但智人拥有他们所没有的强大社会网络。

人类自我驯化假说指出:作用于我们物种的自然选择青睐更友善的行为,这些行为增强了我们灵活合作和交流的能力。经过若干代繁育,那些友善度更高的、更懂得合作交流的个体更容易存活下来,人类就是在这样的自我驯化过程中进化的。

那么,有哪些证据能够反映出人类自我驯化的过程呢?

1.头骨眉脊的厚度与长度

人体内的睾酮含量越高,眉脊就越厚,脸越长。睾酮本身不会带来攻击性,但睾酮水平会与其他激素共同作用,从而调节攻击性反应。

有研究者分析了20万年前到1万年前这段时间上千个人类的头骨,发现晚期的头骨眉脊从面部伸出的长度缩减了40%,长度也短了10%,并且这种类型的变化一直在持续。这在一定程度上反映了人类进化过程中睾酮水平的降低,说明人类的攻击性在降低,友善度在提高;

2.食指与无名指的比例2D:4D

母亲怀孕时雄激素水平高,其孩子的食指就会比无名指短,二者长度的比值叫做2D:4D,该比值越低则往往意味着更强的冒险行为倾向和潜在攻击性。

有研究者研究智人遗骸发现,数万年前中更新世的2D:4D比率低于现代人的比率,说明现代人比古时人类的攻击性有所降低;

(图源网络,侵删)

3.白色的巩膜

色素沉着是自我驯化的一个标志,在人类身上也有表现。除人类外,所有灵长类动物眼睛的巩膜都会因色素的存在而变暗,和虹膜界线没有那么明显,使他人无法看清它们是在看向何方。而只有人类眼睛的巩膜是白色的,让他人能看到自己眼睛朝向的细微变化,这恰恰是为方便人类的合作交流而进化出的巧妙设计。

与皮肤、虹膜、头发等部位可以有多种颜色不同,人类眼睛的巩膜一直是白色的,这样一种完全没有变异性的性状是十分罕见的,却恰好能在一定程度上反映出它是自我驯化而产生的、为适应我们的合作交流能力而存在的性状。

友善的反面:

我们对“自己人”友善”,对“外人”极度残忍

我们是在友善度的自然选择下进化来的,可我们一直是友善的吗?答案显然是否定的,人类历史上的战争和屠杀暴行就是最好的反驳理由。

人类自我驯化假说指出:对于形成我们心理理论的心理网络,我们已经进化出了抑制它活动的能力,当我们在感受到威胁时,会关闭激活心理理论的心理网络,我们对他人情绪的体察会降低,这样我们就能对我们群体之外的人所具有的人性视而不见。

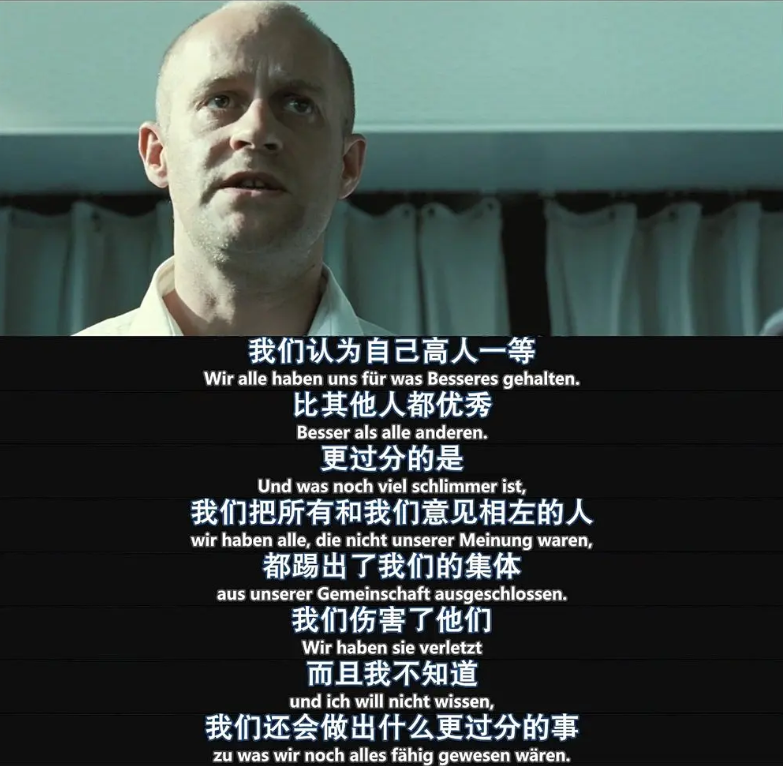

图源电影 |《浪潮》

催产素能通过与心理理论网络的神经元相互作用,从而放大杏仁核的威胁信号,并降低心理理论网络的作用水平,于是人们感受到更强烈的威胁,而不是与他人共情。

“这种失明是一种远比偏见更黑暗的力量”,由于感受不到他人的痛苦,我们的攻击行为就显得不必愧疚,人道、规则便会被人们抛弃,残忍的行为也就难以避免。

我们会根据群体身份认同来判断陌生人的身份,对我们自己群体的爱增加了我们对不同身份的陌生人的敌意。当我们感到自己的群体受到威胁后,就会采取非人化的方式来看待威胁我们的群体。

非人化是指感知目标对象时,将目标对象的人性进行剥离、将人感知为动物或其它非人实体的一种心理现象[1],表现为认为他人并未进化完全,或是将他人形容为“兽性野蛮”“蛆虫”“腐朽堕落”等。因为不把他们看作人类同胞,就能对他们施以最残忍的行径。

友善度在增强了群体内合作交流的同时,也深化了与其他群体之间的矛盾。在南京大屠杀、匈牙利的死亡行军、苏军的柏林强奸暴行、罗马尼亚的大屠杀等惨绝人寰的事件中,非人化的影子无处不在。

图源电影 |《为奴十二年》

人类冲突的解决之道:非威胁性的接触

在二战大屠杀犹太人期间,有成千上万的人在冒着生命危险帮助犹太人迫害。事后他们被调查时所提供的证词都表明,他们在战前与犹太人邻居、朋友或同事有密切联系,这给了研究人员启发。

二战后,研究人员发现,唯一能可靠地减少群体间冲突的方法就是接触。如果不同群体能够在低焦虑的情况下走到一起,这些陌生人就有机会与对方共情。感到威胁会关闭我们的心理理论网络,而非威胁性的接触则可以重启它。

如果我们自己群体的成员受到威胁,那么我们原本能够与外人建立的任何共情都会被阻断。而外人感到威胁,会反过来对我们的群体进行非人化,形成一个相互非人化的反馈回路。

而如果建立恰当的接触,就可以消除这种威胁感,即使只消除很短的时间,我们也可以创造一种不同的反馈环路。为接触创造条件可以使社会联结更紧密,使我们对他人的想法更敏感。在与不同意识形态、文化或种族的人互动时,恰当的接触提醒着我们都属于同一个群体。

“我们的人生价值不在于我们征服了多少敌人,而在于我们交了多少朋友。这就是我们的生存之道。”

-专栏君-

篇幅宜人性:★★★★★

趣味可读性:★★★★

科学严谨性:★★★★★

自从查尔斯·达尔文提出“适者生存”以来,适应的概念就一直与强壮、聪明和攻击性混为一谈。事实上,我们在演化上真正的优势是一种非同一般的友善,一种与他人协调和沟通的高超能力。本书作者从认知演化视角出发,研究了人类长期以来的好伙伴狗及其近亲狐狸,以及人类自身的演化近亲倭黑猩猩,最终着眼于人类本身,发展出了“自我驯化假说”。

但是,这种友善也是有代价的。我们对自己人有多么友善,对外人就有多么残忍。具有威胁性的外人被视为非人,被降级为亚人类,人群之间的冲突由此产生。促使我们成为地球上最宽容物种的机制,也同时使得我们变得残忍。

本书为我们提供了一种看待文化和认知演化的新方式,并且传达了明确的启示:为了生存和繁荣,我们需要扩大“朋友圈”,把被视作外人的“他们”变成属于自己人的“我们”。