13.3 透过家长与孩子的图画看家庭互动

在这一节课里一共有三部分内容,我会介绍如何用图画画出愤怒,然后介绍中学生图画的特点,图画与媒材。

请你先完成一幅图画。图画的主题是:“请在头脑中生动而具体地想象出生气时你的感觉,并把它画下来。”可以用铅笔、或马克笔、或水彩笔、或油画棒和A4白纸来完成这幅画。

画完后请你接着听课。我先解释一下愤怒的本质,然后来看一些中学生画的愤怒。最后讲一下如何给中学生设计图画活动。

愤怒的感觉

愤怒是一种非常有能量的力量,会有不同的类型:有的愤怒是冷的,像是冰、雪,甚至冰川;有的愤怒是热的、烫的,像是火焰、火山;有的愤怒是硬的、静止的,像石头、冰川,有的愤怒是软的、流动的,像波涛、岩浆。有的愤怒指向自己,有的愤怒指向他人。有的愤怒是爆发出来的,有的愤怒是被压抑下去的。应对愤怒时,有人会波及无辜,有人会有明确指向对象。有的人会采用被动攻击,有的人会直接攻击。通过图画可以了解作画者的愤怒程度、愤怒的促发因素、对愤怒这种情绪的表达及如何应对等。每个人都有愤怒的时刻。学习如何建设性地运用愤怒的力量,是每个人的修炼。

冬天里的一团烈火

图16的作画者是一名女生。画面是一个小孩戴着厚厚的帽子和围巾、穿着冬衣,似乎闭着眼睛、闭着嘴巴,背后是比人还高的火焰。画中人的情绪是孤独、愤怒和高傲。

作画者说:“这是一个男孩,因为和同学吵架、最后打了起来。他压不住心中的烈火,愤怒地爆发出来。当他生气时,他想找个人狠狠地发泄。而在现实生活中,如果我生气了,我希望我的闺蜜能够宠我。”

图16:愤怒的男生

来源:严文华著:透过心理图画看中学生.华东师范大学,2019年.图1-98.

图画诉说出很多有意义的信息:一是愤怒像烈焰一样高涨,是非常强烈的愤怒;二是愤怒是由别人引起来的,而且也指向别人;三是一旦生气,画中人是孤独的,似乎天地之间只有他自己;四是这个愤怒并不一定要通过发泄才能化解,好朋友的接纳就能够让它烟消云散;五是当她愤怒时,她希望自己像个男性一样有力量,像个男生一样能够吵架和打架。因为女生被教育不可以吵架,更不能打架。六是她希望能够控制住愤怒,所以选择用冬天的寒冷来应对愤怒的火焰。通过这种寒冷让自己清醒,通过寒冷降低火焰伤害他人的可能性。

生红绿灯的气

图17:生气地过马路

来源:严文华著:透过心理图画看中学生.华东师范大学,2019年.图1-99.

图17的作画者是一位女生。她画了一个正在非常生气地过马路的女孩。作画者写道:

“这个生气的女孩正在过马路。她正在生红绿灯的气。今天在学校很倒霉,别人说了她,她一路生气地走回来。过斑马线时,绿灯迟迟不亮,一直是红灯,她就开始生红绿灯的气。”

作画者画出了这种类型:愤怒的情绪会波及无辜。红绿灯一直在那里,按程序运行,但画中人却会认为红绿灯是有意为难自己。为什么平时过马路没有这种感觉?因为在过马路之前发生的事情让她的愤怒情绪被启动了。也就是说,红绿灯是无辜的,起关键作用的是画中人自己的情绪。人们带着怎样的情绪去看待周围世界,周围世界就会用这种情绪回应。 作画者生动地画出了愤怒的样子:气鼓鼓的,很像一只充满气的球,只要被轻轻碰触一下,就会有非常大的反弹。画中人浑身上下都写满了字:“别碰我、远离我,我正在生气呢!”谁要不当心碰到了,就有可能成为怒气爆发的对象。

这幅图画也生动地说明了愤怒情绪的传递链:引发这个女孩愤怒的原因是在学校被人说了,但她的愤怒就持续性,会持续到校门之外。而且愤怒的指向对象,会从说她的人蔓延到她路上遇到的人和事情上。交通信号灯是最不带情绪的外界事物,但也成为了她愤怒指向的对象。可以想见,如果她的愤怒持续到家里,家里人也会成为无辜受牵连的人。而要斩断这个愤怒的传递链,画中人是可以做一些事情的,比如,让自己的愤怒有明确的指向范围,指向引发自己愤怒的对象。在情绪平复后和对方进行讨论,关注解决问题,而不是发泄情绪。

这个来访者运用了转换对象的防御机制,把愤怒指向的对象从学校的人指向了红绿灯。这样转换之后,危险降低,她对红绿灯生气,红绿灯不会反抗她,但如果她对学校的同学生气,同学可能会反击,或者和她的关系可能变得糟糕。

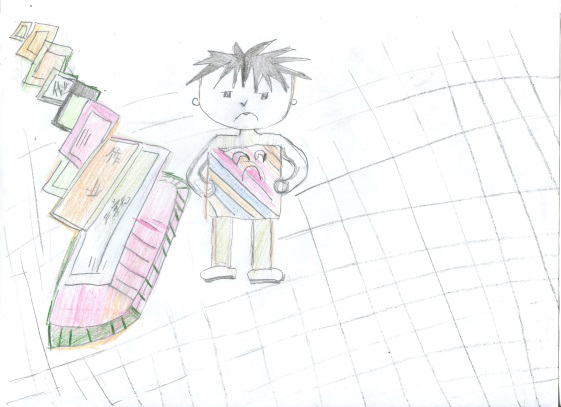

对作业生气

图18:作业很烦

来源:严文华著:透过心理图画看中学生.华东师范大学,2019年.图1-100.

图18是一名女生所画。画面左边是堆积如山的作业,作业旁边是一个无奈而愤怒的人。

作画者说:“这么多作业,我非常生气,但同时又很矛盾、无奈。这么多作业,我不知道该怎么办、怎么发泄。我只能去面对,好烦恼啊!不过,只能积极去面对。”

从画中人方形的眼睛、下垂的嘴角、象刺猬一样的头发、叉腰的动作中,可以看出画中人的情绪。那些作业所占的面积比画中人还大,形成了强烈的压迫感。画中人的愤怒更多指向自己。作画者很清楚地意识到:当她无法改变环境时,她只能让自己去适应。也许,她可以用一些方法帮助自己,让作业不成为山,而成为自己可以应对的内容。

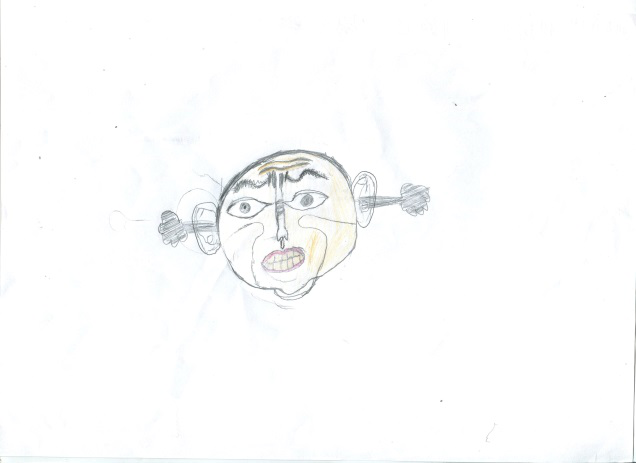

神愤

图19:玩具被弄坏之后的愤怒

来源:严文华著:透过心理图画看中学生.华东师范大学,2019年.图1-101.

图19是一名男生所画。画面上只有一个头像,非常传神地表达出画中人的愤怒:眉头皱起,眉毛高耸,眼睛大睁,嘴巴大张,耳朵里像是长出一双拳头。

作画者写道:“我买了一个新玩具,和小伙伴们一起分享。但他们把我的玩具弄坏了,我非常生气!”

这位作画者表达出的是指向他人的愤怒情绪,伴随着愤怒情绪的,还有强烈的攻击性:除了露出来的牙齿外,耳朵里伸出来的拳头也非常形象地传递出这个信号。这幅画非常传神,但语言描述的事情不是典型的中学生这个年龄发生的事情,更像是幼儿园小朋友或小学低年级的学生会遇到的事情。感觉作画者所表述的情绪和事件,与其生理年龄不相符合,显得有些过分幼稚。

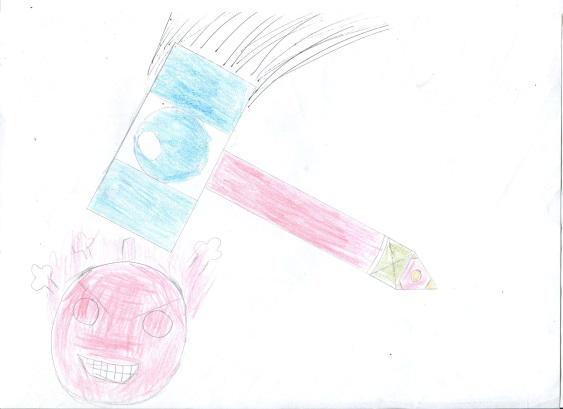

被锤子击打

图20:被击打的愤怒

来源:严文华著:透过心理图画看中学生.华东师范大学,2019年.图1-102.

图20是一名男生所画。画面上有一把巨大的锤子在击打一个人的头。

作画者写道:“在我很烦的时候,有人打我。是我的朋友。我大发雷霆,想打回来。”

作画者用了非常生动的比喻,把自己被攻击、愤怒、想要报复的状况描画出来。画面上的那把锤子非常巨大,比人的头部都大,可以想见被击打的人会受到不小的敲击。但锤子的颜色是蓝色和红色,淡化了攻击性,这和击打者是朋友有关。下面的人头用红色涂满了,代表怒火中烧,并且冒出的火星形状增强了这种愤怒。空眼和牙齿传递出被击打者的攻击性:如果有可能,被击打的人会反抗和攻击。 这幅画表达的是:由于被攻击引起的愤怒,这种愤怒有明确的指向性,而且最有可能的解决方法是攻击。所以以暴力相对并不是解决愤怒情绪的最好方式。

中学生图画的特点

看了以上那么多幅图画,我们可以来总结中学生图画的特点。中学生的图画有以下特点:

一是中学生的图画进入注重写实阶段。经过长长的涂鸦阶段、前图式阶段、图式阶段和写实萌芽阶段,中学生的图画进入了拟似写实阶段,作品更接近实物,强调像和不像。图画创作过程也由无意识的自由表达,转到有意识、有控制地表达自己。他们尝试追求真实性,把忠实于自然、再现自然、作为图画的最高标准,经常会用像或不像作为评价图画作品的准则。

二是中学生的注意力从关注创作过程逐渐转移到图画作品上。此前,儿童会专心致志地画画,画的过程比画什么更重要。即使完全没有任何美术基础上的孩子,也有可能喜欢画画,不论画得怎样糟糕,孩子都有可能和别人津津乐道地分享自己的图画,因为画画的过程让其特别满足,画画的过程是其无意识得到满足的过程。但随着审美能力的提高、青少年对环境和自我批判能力的发展,他们对自己的作品会有批判性,会忽略自己创作的过程,而用画得是否像、是否达到自己的标准来评判自己的图画,有时会也不太愿意与他人分享自己的图画。

三是更为直白,表达更为直接,掩饰性更少,也会更为深刻,因为直接、更少防御,有时会入木三分。如图9,是个女生画的,她会直接说自己想穿越成为秦始皇。如果是一个成人画这样的图画,就会有很多的犹豫,也会有很多的预判,担心自己画出来之后和社会主流评判标准不吻合,而且自己是女的,穿成一个男的是不是不好?会担心别人是否会有不好的看法,但中学生不太会顾及这一部分;如有不普通股用蝎子代表自己,表达出自己是一个孤单但有力量攻击和防御的女生,而且给蝎子设定的生活环境是在沙漠中。如果换一种动物和故事设定,那种深刻的孤独和环境险恶就会被淡化。

四是想象力更加丰富,富有意蕴,空间思维和抽象思考能力帮助他们传神地表达出来想象的画面。中学生的想象力天马行空,精骛八极,神游万仞,虽然不是有意识地思接千载、观古今于须臾,但由于受到的束缚较成人少,再加上抽象思考能力和空间思维也趋近于成人的思维模式,所以可以跨越时间和空间的限制,在一方小小的图画中展现过去、现在和未来的联结,展现此地和彼地的联结。如图13画的是对学校的感受,作画者把自己的愤怒、不满和担忧画出来:“这就是不久的未来学校的实景,只有学生傀儡和学习用品。”这还不是现实,作画者把它设定为未来。学生不仅是被线吊着、完全被动、没有思想,而且没有生命力,面目恐怖,很像骷髅。这种极具视觉冲击力的作品体现了中学生的想象力和思想性。

五是有天真幼稚和不成熟的部分。中学生处于从童年到青年转变的时期,既有青年的朝气蓬勃,又带有童年的天真烂漫,所以在他们身上也会体现出成熟与不成熟并存的矛盾性。如让学生画了死神,作画者对自己的图画有一段描述:“我成为死神之后,会把生人带向死界。生人是指我所厌恶的人。我会跟死神一样去杀人,但我同时还会救人。死神过着没有幸福、没有挫折、没有苦难的生活。我不想改写这种命运,我愿意享受世俗权力。” 从画面中可以看出,他用笔的老练,从文字描述当中,可以看出他对权力的渴望。这些很像成人的部分。但他对死神的理想化,认为死神过着没有幸福、没有挫折、没有苦难的生活,同时他还把人分成自己厌恶的人和不厌恶的人,也就是我们俗称的好人和坏人,这些又体现了他的不成熟的方面。

六是中学生倾向于夸张或者省略艺术作品当中最有意义的部分,其作品能够反映出作画者内在的世界。由于这种夸张或省略,中学生的图画有时候更加对比强烈、冲突剧烈,入木三分,视觉上十分具有冲击力。在画人物的时候,中学生有可能倾向于画夸张的性别特征,女生的图画可能会突出胸部、细腰、苗条的身形,而男生的图画可能会突出肌肉、宽肩和强壮的身形,表现了中学生对自己身体发育情况的不安、焦虑和期待。

七是绘画技能的自然发展在青少年时期就趋于停止,图画作品的个性化在这个时期会更加明显。按照Lowenfeld和Brittain(1987)的艺术发展阶段理论,个体会经历涂鸦期(Scribbling Stage)、前图式阶段(Preschematic Stage)、图式阶段(Schematic Stage)、党群-写实萌芽期(Gang Age – Drawing Realism)、决定阶段。个体画画的能力有一个自然发展的过程,从完全随意的涂鸦,到有控制的、能够自主的画出线条,一直到空间概念的建立,开始用写实的方式描画,能够自觉的用色彩来表达自己。而到青少年时期,绘画技能的自然发展趋于停止,在迈向成熟的过程当中,个性化的差异就表现得更加突出。在此过程当中,社会文化、绘画训练、个人经历、天赋等会起作用。Feldman(1980)曾补充Piaget的儿童认知发展理论,提出五个层面的发展框架:1.世界性的,即所有的人类均可达到的。2.文化性的,即在某一特定文化里的所有人都可以达到的。3.有训练基础的,即只有在某一特定文化里的少部分人经过训练可以达到的。4.特异的,记在某一特定文化里的极少数人可达到的。5.独特的,只有个别人可以达到的。只是有一点非常重要:即使没有经过专业的美术训练,并不等于创作者没有艺术性。

八是图画作品的类型从童年期偏重触觉型发展为触觉型、视觉型和未定型三种,或者已经有端倪或者可以明确区分了。Lowenfeld(1939)提出,根据个体对外在环境不同知觉组织方法和内化的模式,图画作品可以分为三种类型:视觉型(Visual type)、触觉型(Haptic type)和未定型(Indefinite type)。从其图画作品中可以看出其类型。视觉型喜爱视觉刺激,关注光线照射下所产生的色彩变化和阴影。视觉型的个体,通过观察去认识和熟悉环境,像一个观察者,通过观察者的眼睛来描画自然。对于视觉型的人来说,物体的外表非常重要,他们是通过物体的外表去认知的,他们通常都先看到物体的整体,然后才会注意到细节。他们会关注物体的外形是怎样受到光影、颜色、空气、距离的影响。他们力图让自己的画面符合透视的原理,符合大自然当中光影的变化,图画与实物越像越好。

触觉型专注于自己的主观经验,个体对外在世界的感觉、自己身体的感觉。触觉型的个体是一个参与者,在图画当中会表达自己的主观体验和情感。他们依赖肌肉的感觉和运动的经验,运用触觉、嗅觉、味觉、皮肤觉、动觉、平衡觉等来感觉物体,感觉物体的质感、肌理、冷热度、大小和形状等。在其作品当中,作画者往往也成为画面的一部分。作画者的感受决定了线条、颜色和构图。能精准地表达一个人感受的图画才是好图画。触觉型的作画者也会采用透视的原理来画画,但他们的透视更多是符合自己内在的感受,而不是现实当中客观的透视成像。

而未定型者则处于两种类型当中,没有明确的倾向性。他们在画画的时候缺乏明确的导向性,图画作品有拘束感。与即兴创作相比,他们更愿意临摹或模仿别人的画。

在世界艺术品瑰宝当中,我们也可以看到这两种类型的艺术品,比如米开朗基罗的雕像“大卫”、莫奈的“睡莲”、达芬奇的“蒙娜丽莎”等,都属于典型的视觉型,注重写实和逼真,注重光与影的关系,而蒙克的“呐喊”、梵高的“向日葵”、毕加索的“格尔尼卡”、康定斯基的“秋”等,属于典型的触觉型,注重表达自己内在的感受。这两种类型没有高下之分,只是不同的认识这个世界的方式。

在人类的远古时代,原始人更多用触觉型的图画作品来表达自己,这些作品更古朴、更注重内心的意象,更倾向于描绘自己所感知到的事物的本质。正如个体的成长就是人类演变的缩影一样,儿童最初的图画也是以触觉型为主,具有天真和拙朴性。

九是中学生已经开始有意识地用颜色表达自己内在的情绪感受。视觉型的中学生已经发现:周围的事物并不具有固定的色彩,其颜色会因为光线的变化、所处的位置、季节等有所不同。在他们的作品当中,他们会呈现自己对于光影的感知。触觉型的中学生可能在观察光影变化方面并没有这么敏锐,但他们的作品当中会体现一点:周围事物的颜色似乎会因为他们的情绪变化而有差异。不论哪一种类型的中学生,都会有意识、有目的地用颜色来表达自己的情绪。只不过对触觉型的中学生来说,颜色是表达自己情绪和感受的重要媒介,色彩的运用取决于自己主观的感受,有时与现实中的色彩并不相符。

图画与媒材

在最后我还想介绍一下媒材的特点,以及中学生如何使用媒材。

每一种媒材都有自己的特点,作画者使用这些不同的媒材,所表达出来的内容会有不同侧重点。比如铅笔、水笔等更容易画出具体的形象,而且细腻的笔触也可以传递出细节的信息。而水粉、水彩等更容易传递情感方面的信息。进行图画治疗的时候,要根据目标和受众,来选择合适的媒材。

如果一味追求媒材的新奇性,在活动当中过快地更换媒材,或者同一时间呈现了过多的媒材,会让没有受过美术训练的作画者有挫折感。在设计活动时,媒材的选择和呈现一定要紧紧围绕活动的目标,渐进地、有序地呈现。不能单纯靠不断地更换媒材来引发作画者的创作兴趣。作画者需要熟悉每一项媒材的特性,在掌握了媒材使用的方法之后,才能够自如地创作、探索和表达。

在使用画材的顺序上,通常是遵循先易后难、先固体后液体、先硬笔后软笔、先小后大等原则。先易后难,是指先使用更容易掌握的画笔和画材,比如说水彩笔和彩铅,熟练之后,再使用比较难的画材,如水粉、水彩和油画颜料。先固体后液体,是指先用油画棒、蜡笔、彩铅等固体形式的颜色,再用水粉、水彩和油画颜料等需要用水、用油的液体颜料。先硬笔后软笔,是指先用铅笔、钢笔、水笔等硬笔,再用水彩笔、水粉笔、油画笔等软笔。先小后大,是指画画的纸张,可能先从尺寸较小的纸张开始,比如从32K、8K的纸张画起,在逐渐用到4K、1K的纸。当然,纸张的大小也根据目的来,有时需要画精细的图画时,就可能需要更小的纸张,而需要自由挥洒、表达情绪的图画时,就要用大的纸张。

中学生有能力用各种艺术媒材来创作,所以可以利用多种媒材让其创作。从画材来看,可以用铅笔、水笔、勾线笔、油画棒、水彩笔、彩色铅笔、国画颜料、水粉颜料、水彩颜料、油画颜料等。从画纸来看,可以用不同大小的纸,从明信片大小的卡纸到1K的大纸,也可以用不同质感的纸,如素描纸、宣纸、水粉纸、水彩纸、画布等。

可以给学生提供了各种粘贴的素材,如旧杂志、旧报纸、旧课本等,让其创作粘贴画。

可以提供各种超轻粘土、陶土、橡皮泥等,让其完成立体的雕塑作品或浮雕作品。

可以用各种水果蔬菜,和颜料,创作拓画。

可以提供白色的面具,让学生在面具上创作作品。

可以提供各种DIY的材料,如彩色折纸、纽扣、羽毛、亮片、毛绒球、彩色棒等,让学生创作手工艺品。

此外还有非常多的可以创作的作品形式,如剪纸、制作面具、彩绘蛋壳、改造旧书本、用废旧物品创作立体雕塑等。

还有,在电脑上或在Ipad上面进行图画创作,也是非常好的尝试,而且中学生愿意接受。

结语

这本书一共有两个部分、四篇再加三次家长与中学生的亲子图画活动,我只带大家读了第一部分的四个小节。还有很多内容没有读到。感兴趣的伙伴可以自己去读。

Jung曾指出:艺术作品“用意义丰富的语言大声告诉我们,他们想表达的意义,远比他们已经说出来的更多,我们能立刻认出象征,使我们可能还无法完全令自己完全满意的解开它的意义。象征永远挑战着我们的思想和感情。这也许能够解释为什么一幅象征作品为什么那么令人,为什么它如此强烈地吸引着我们,以及为什么它不单是带给我们审美的乐趣。”(Jung,1969,P15)中学生的图画有更多的想象力和创造力,可以让我们瞥见其内在世界的一部分。

这一课讲完之后,这门课程的13本书就全部读完了。下一次你听到的是课程结语。

亲爱的伙伴,我们下节课见!