11.1 自我表现期:2-4岁的孩子如何通过图画来表现自己?

亲爱的伙伴,欢迎你走进图画心理共读的课堂!

《艺术治疗》简介

大家好,今天我们来读第11本书《艺术治疗――绘画诠释:从美术进入孩子的心灵世界》。这本书的作者陆雅青,是美国路易维尔大学表达性艺术治疗研究所的艺术硕士,西班牙马德里大学艺术博士,曾在中国台湾市立教育大学视觉艺术,即艺术治疗硕士学位学成专任教授,她著有很多关于艺术治疗的专著。

这本书的繁体版于1993年底在台湾出版,1999年再版,而目前我手上这一版是2013由重庆大学出版社出版的第三版原版书。陆老师告诉我这本书的第四版也于2016年在台湾出版,但由于没有简体版,所以目前我还是用的第三版。陆雅青教授多年工作在教学实践一线,长期与孩子们打交道,经验丰富、逻辑清晰。所以,她的书思路明晰,读起来十分舒服。在带读这本书的过程中,我会带领大家一起学习儿童绘画的重要阶段。从二至四岁的涂鸦期到四到七岁的前样式期,再到七到九岁的样式期,九到十二岁的党群期以及十二到十四岁的拟似写实时期。

这本书内容较多,但思路清晰,易于理解。总的来说,这本书提供了一个基本思路——从婴幼儿出生,一直到青少年时期,图画,绘画的特点如何以及在艺术治疗上面,教育工作者和家长可以提供怎样的环境。

11.1儿童绘画的第一个阶段:2-4岁的涂鸦期

观察儿童图画的重点

第一小节我们先从儿童绘画的第一个阶段——两岁到四岁的涂鸦期讲起。在进入到具体阶段的描述之前,我先把陆老师讲到的观察儿童图画的重点介绍一下,共有十一点。

一、儿童艺术显现的特征是随着年龄而变化的。图画的复杂程度和作品的完整性都会随着年龄的增长而增加,这也是阶段划分的重要依据。正是因为儿童绘画作品的特征随着年龄而变化,所以我们可以从作品当中推断出一个儿童的画和其同龄人所作的画的特征是否一致。

二、儿童倾向于夸张或者省略艺术作品最具意义的部分,作品是反映出作画者生活经验和情感世界的。我本人有关于这方面的感触,女儿小时候我和她一起看书,书上画的到底是什么动物,或者是什么人物,我有时看不出,但是两三岁的女儿总是能够第一眼就辨识出来,那是什么动物或是谁,让我非常惊叹。后来,我发现她其实是根据局部特征来看,比如有个尖尖嘴巴的形象,不是鸟就是鸡,她能够用非常少的线索,就判断出类别。而作为成人,要加工非常多的线索,把各个细节都整合在一起之后再做判断,正确性和反应性反倒不如小孩子。

在孩子的图画当中,也会出现同样的情况。有可能儿童画人的时候,只画一张嘴就会代表这个人物,这个人身上的五官、四肢、躯干就会被忽略掉,但儿童觉得有嘴巴就足够了。这就是儿童,他们的作品有些部分被夸张,有些部分被省略,而夸张的部分或被省略的部分就反映出作画者看到的周围世界是怎么样的,作画者想突出表达的是什么。例如,在孩子的生活中有个人,每次见面都会批评孩子,所以孩子画画时就只用嘴巴来代表这个人物。

三、儿童在学龄前后几年的创作是强调图式表现的,以后便逐渐扩展到写实具象的表现。这个变化在后面会详细展开。两岁到七岁是涂鸦期和前图式期,七岁到九岁是图式期,九岁之后会慢慢扩展到拟写实期,这是和孩子的认知发展、心理发展相适应的。

四、儿童的绘画反映出其生理的发展。比如说画中细节的分化程度,与其知觉上的成熟度有关;涂鸦期的线条表现也和她骨骼肌肉的发育、手眼协调等信息相关。家长可能更有感触。孩子在一两岁开始画画的时候有一个特点,孩子有可能手上在画着,但是眼睛并没有看向他所画的部分,这就是由于这时候孩子的手眼协调能力还没有得到发展。随着孩子慢慢长大,肌肉骨骼发育、手眼协调能力发展得更好的时候,图画当中也会出现圆形、封闭的线条,也会有具体区分的人物,这都和生理的发展有直接关系。

五、不同素材与表现方法有不同的媒材和表现法,以满足儿童不同的目标。比如说用铅笔画画就比较利于传达观念,而运用颜色,像油画这样的彩绘就更有利于情感的抒发。使用媒材的时候必须要考虑到这一点。

六、儿童所使用的图画形式、色彩、构图与儿童的人格发展、社交发展是有关系的。这也是艺术治疗工作的基本假设之一。我们会通过儿童画的内容、构图、线条和色彩的使用,来判断该儿童和同龄伙伴在人格和社交发展水平是否是大致相当的,如果出现了不平衡或迟滞,我们就可以考虑进行干预。

七、虽然环境是影响学习的重要因素之一,但是生活在不同文化当中的孩子,尤其是学龄前的儿童,创造出来的视觉形式却十分类似。这说明了在人类的发展过程遵循了某一些特定的规律,具有文化普世性。之后讲到的两岁到四岁的涂鸦期、四岁到七岁的前图式期,这些阶段特性都具有跨文化性,在不同国家、不同文化的儿童身上都有相似的表现。

八、绘画技能的自然发展会在青少年期趋于停止。有研究者认为,如果没有继续的学习。人们的绘画水平会停留在12岁左右,后期如果还有更多的学习则会突破这一点。但是绘画技能的自然发展的关键期是在0到12岁之间,12岁之后就会趋于停止。

九、儿童在迈向成熟的过程当,存在着不同程度的个别差异。测量这种个别差异是艺术工作的特质之一。所以我们在评估儿童所画的图画时,既要关注到一般性的规律,同时又要要关注到个性的部分,因为美术作品都是非常个人化的产品。

十、艺术是自我表达的方式之一,给予意念视觉化的形式。也有学者认为,图画能够把内在的部分外化,能够让暗在的部分明在化,其实是在讲如何能把看不见摸不着的想法、情绪、情感、观念,用可视化的形式表现出来。

十一、艺术是人类的象征系统之一。对儿童艺术作品的深层次的认识,是各个学科的一个统合工作,包含了人类学、社会学、心理学、艺术教育、艺术史、艺术批评、美学以及对艺术品的研究等。所以要想更好地理解儿童的图画,就要广泛地从各个学科当中吸收相关的知识,这是观察儿童图画非常重要的部分。

遵循着这些原则在解读儿童图画的时候,作者认为,应该先了解儿童的家族史、生产史、发展史,儿童家庭或学校中的一般生活情况,还需要观察儿童实际作画的过程。最理想的情况是能够看到多张同一时间画的图画,然后再进行咨询上的判断,这样就会更加准确一些,也更加客观。

自我表现的开始――涂鸦期

接下来,我们看儿童图画的第一个阶段——涂鸦期(2—4岁)。涂鸦是儿童视觉经验和身体手指肌肉动作协调的产品,也是本能的一种表现。

无论家长是否有意教育,在这个年龄阶段,幼儿都会表现出涂鸦创作。这是幼儿视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉及运动感觉等对外在世界的综合印象,通过心理和肌肉的活动的自由表现。涂鸦在小朋友看起来就是一种游戏,进行这项活动没有任何目的,但是借助点、线、面、色彩及空间具体的呈现可以将感觉统合。不同的学者对幼儿涂鸦有不同的解释,比如精神分析学,认为幼儿的涂鸦是对父母的一种反抗和报复。因为父母在孩子在两岁左右开始对孩子进行排便方面的训练,在这个训练中孩子发现自己无法全然操控环境,对排便后的奖励或惩罚产生了愤怒和不满,因此要弄脏环境或者弄脏纸张。一方面是反抗和报复,另一方面希望借此引起母亲的关怀和注意。

在社会学习的观点来看,涂鸦起源于孩子对成人或其他儿童写字或绘画的模仿。而且在模仿的过程当中,开始享受节奏的、主动的、动作的快乐,并且由于颜色的运用而出现了更多的享受。而Lowenfeld和Brittain(1987)认为,儿童的涂鸦是由于肌肉运动产生了满足和快乐。

涂鸦的三个阶段

不论是哪一种学说,大致会将儿童的涂鸦划分成三个阶段。在两岁左右,属于随意涂鸦,两岁半左右进入到控制涂鸦阶段,而到三岁之后就是命名涂鸦阶段。

先来看两岁左右的随意涂鸦。宝宝在14个月左右就会开始涂鸦。起初,宝宝手里拿着东西会挥来挥去,这种挥舞的动作是比较简单、机械化的,而这种反复的节奏性动作是宝宝在最初阶段反复练习动作的图式,或样式。

我们如果给两岁左右的宝宝一支笔、一张纸,他们就会自然地在纸上随意涂抹。宝宝有可能眼睛未必会看着纸张,也不一定能够全部画在纸上,也有可能会画在纸外。这个时候涂鸦线条的粗犷或者细致完全取决于孩子的性格和生理发育的情形,以及宝宝当时的身心状况。他们注意力集中的时间是非常短的,而且手眼协调能力比较差,所以线条也未必能够全部画在纸张的范围里。

当宝宝发现自己的动作和纸面上的线条之间存在某种关联的时候,他会加强练习,探索动作和线条之间的巧妙连接,到这个时候宝宝就会进入到控制涂鸦阶段。宝宝对于涂鸦动作的控制有明显的进步,可以灵活的运用的手肘关节,在涂鸦画面上会出现左右或者上下的反复,也会有一些大圆圈的划线。宝宝不但从控制的感觉中得到自信,也首次从视觉上体会到了肌肉运动带来的控制性结果。这个时候,幼儿的涂鸦是一种生产性的游戏,因为创造出来了一幅作品。同时,也可以看作是一种破坏性的体现,比如泄气地在纸上乱涂乱画。

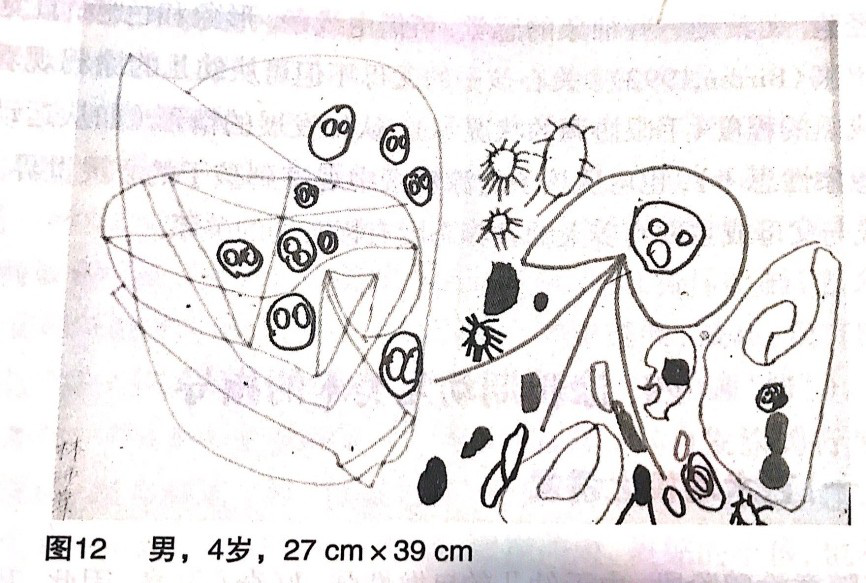

图1:4岁孩子命名涂鸦的图画

来源:陆雅青. (2013). 艺术治疗――绘画诠释:从美术进入孩子的心灵世界. 重庆大学出版社. P34。

到第三个阶段是命名涂鸦阶段,进入命名涂鸦阶段约三到四岁。这个阶段的幼儿图画上面会首次出现封闭性的线条——圆。在视觉心理学上面,圆是一个具有标志性意义的图案,因为圆可以从背景里面凸显出来,就意味着宝宝在这个时期开始把眼睛里看到的东西,也就是视觉经验的对象,变成一个心理的意象,并且把心理上的图像体现在图画当中。这样,宝宝就会把自己的生活经验和自己的涂鸦动作连接在一起,为自己画出来的点、线、圈等赋予一定的意义。或者让自己画出来的东西代表某种事物,并对它命名。他们会指着一团图案说:“这是妈妈带我在散步。”或者他们会指着一个三角形说:“那是一只小恐龙。”这标志着宝宝从感觉动作经验转变到象征性的概念,思考他提及的每一个名词动作以及过去的经验联想都与概念式思考有关系,这是认知思考上的一个大进步。三岁就是一个分界线,这也是为什么在很多的玩具产品图书上面,都会标示着三岁以下儿童不宜或者适合三岁以上儿童。

涂鸦游戏的重要性

不要小看涂鸦游戏,涂鸦游戏在儿童的发展中具有重要的作用。可能很多父母听说过孩子个性的形成,主要在0到5岁期间。这是精神分析的一个理论,也得到了大多数心理学理论证明。我们说到的涂鸦阶段是在2岁到4岁,在这个阶段多做涂鸦的活动,能够促进感觉统合,促进孩子自制力的发展。因为在作画的过程中,孩子往往需要运用到各个感觉器官、整个系统身体去工作,一是刺激了孩子的大脑指挥动作,让身体各个感觉器官协调起来;第二个作用是促进语言的发展,对涂鸦作品的命名本身反映了孩子在语言方面的成长;第三个作用是影响孩子人格的发展,如果父母允许孩子自由地在纸上涂鸦,孩子长大之后就会拥有很多好奇心,对周围有比较强的掌控感和自信心;第四个作用是能够训练知觉认知,掌握更多表达自我的工具和方法。

如何帮助孩子玩涂鸦游戏?

既然涂鸦游戏有这么重要的作用,那如何帮助孩子玩好涂鸦游戏呢?第一点,就是要顺应宝宝的本能发展,允许和鼓励孩子玩涂鸦游戏。因为在两岁到四岁阶段,宝宝的自发性和好奇心强,会不停地动来动去,去摸所有的东西。所以我们只要提供适当的环境和美术材料,只需要鼓励孩子玩就好,几乎不用做更多的刺激。

当然,涂鸦活动本身就体现了孩子身心各个方面的发展,所以如果父母在宝宝出生之后经常用声音做一些有效的刺激,或播放节奏感比较强的音乐,或者自己发出一些有节奏的声音,引发宝宝身体的摆动,让孩子从视觉和听觉的刺激当中,自觉地体会自己的动作和涂鸦线条之间的关系。在心理学上,心理学家观察到,孩子最早的涂鸦也许并不是在纸上,而是在桌上。例如,一杯水或者一杯牛奶被宝宝打翻之后,宝宝用手去抚摸和触摸液体在餐桌布上化开的痕迹,或许是最早的涂鸦。

在孩子自己做游戏的过程中,父母和教育工作者要谨记,一,成人不要干扰宝宝的涂鸦活动。让孩子独立自主地享受涂鸦的乐趣可以更好地培养宝宝的自信和创造力。我自己见到很多父母在孩子拿着笔津津有味地画画时,会说:“来,宝宝我教你画!”会教宝宝画圆,画三角,画小狗,这样的教授是会泯灭孩子的创造性和自发性。

第二个方面,父母和教育工作者可以做的是给孩子提供合适的媒材。我们前面提到,开展活动的目标是根据孩子的年龄变化的,媒材的使用也会不一样。在涂鸦的发展阶段,是用线条来表达的。涂鸦重在线条的表达和身体动作的练习,因此所有能够表达线条的材料都可以提供给幼儿。但是我们要根据涂鸦的发展阶段来选择合适的媒材,比如说在随意涂鸦的早期阶段,由于宝宝的肌肉控制力比较差,所以我们可以提供比较粗的,不太容易折断的,拿在手上也比较容易握住的材料。同时,比如像粗蜡笔,粉笔这些容易画出线条的材料,就是比较合适的。

而到宝宝发展到控制涂鸦期之后,我们再给宝宝提供铅笔,但是不要提供成人用的铅笔,最好是用刀削出来的铅笔,这样笔芯比较粗短,是不太容易折断的。因为成人用的笔芯可能比较细长,宝宝很容易折断,也有可能会刺着宝宝的手,安全性也不是很高。

那么,在命名涂鸦期,就可以给宝宝用一些有颜色的媒材。这个时候,我们就可以提供水溶性油画棒。我个人给孩子使用的是水溶性油画棒,画笔在干的时候,可以当做油画棒一样使用,但涂抹完了之后,加入水就会制造油画的效果,宝宝使用起来会比较容易控制。

至于其他流质的彩色颜料,比如说水粉、水彩、油画、丙烯颜料、广告颜料等等,对两到四岁的孩子来说,有时候是不太容易控制的,所以小孩在涂鸦过程当中会容易有挫败感。或者直接把颜料当作玩具,比如我见过有宝宝会把颜料反复挤出来,把挤颜料的过程当作是玩的过程。对于这样的孩子,我们可以提供比较结构化的一些工具,使用专门给幼儿使用的流质颜料,而且一次不要提供太多的颜料,可以只提供给两三支。有些孩子特别享受水和颜料的融合过程,也特别享受两种颜料交融之后,形成第三种颜色的这个过程,对他们来说,这是一个新的世界。所以我们也可以观察,如果孩子对流质颜料有特别的感觉,我们可以尝试提供给他们。

因为流质颜料在象征层面也会有重要的心理学含义——流质颜料具有不稳定性。我们通过孩子的作画过程,可以让孩子了解世界的万物并不都是绝对的,是有弹性的,这个过程也可以帮助孩子培养有弹性的人格特质。

另外,还有彩色粘土,比如说橡皮泥或者是轻粘土,在这个阶段的使用也可以帮助孩子运用自己的手指肌肉,有效地统整自己的感觉和动作经验。由于彩色粘土是直接跟肌肤接触的,不借助中介物,所以往往给孩子更强烈的感受。孩子们可以拍、打、揉、搓、捏、挤、按等多种方式,并且可以完成各种各样的作品,长的、圆的、方的,而且可以对作品进行命名。所以橡皮泥和轻粘土也是比较好的媒材。除此以外,孩子们可以用捏好成型的作品玩即兴扮演、讲故事。但是一定要注意安全,因为孩子还处于用口腔来探索整个世界的阶段。他们拿到新鲜事物的第一反应是放到嘴边去,并不是为了吃,而是借用口腔来认识事物。

另一个媒材——纸,也是很重要的。在涂鸦前期,我们使用的纸最好是白色或浅色的、大、平的纸。纸张的大小可以是八开或者A4大小。提供的画笔的颜色最好是黑色,深蓝,红色,绿色,紫色,深咖啡等,最好是高彩度或低明度。这样做的主要目的是使用强烈的对比,让孩子易于识别涂鸦线条和动作之间的关系,而且有利于让孩子早日发现图像和背景的区别。

强烈的对比可以使图形更容易从背景当中被凸显出来。当然,在早期涂鸦阶段除了白纸黑笔之外,也可以用黑纸白笔,这样的对比强烈度更高。如果用到黑纸的话,我们能够有效地隔开在孩子视野中转移幼儿注意力的事物,让孩子专注在涂鸦活动上面。这样做尤其对于有多动症,注意力不集中,或者有学习障碍的孩子更有效。

我们需要注意的是,要随时观察孩子的发展状况,提供和幼儿发展状况适应的媒材。比如说,家长或者教育工作者提供了水彩等颜料之后发现孩子专注力就在玩色彩上面,而不是在画画上面,那可能这个时候还不适合提供颜色。

如果太早使用过多的颜色也可能会产生一些干扰,因为宝宝要不断地停下来去找新颜色而中断涂鸦活动,而这种中断会影响孩子手臂动作的流畅性,所以提供适宜的媒材是很重要的。

第三个方面,家长需要提供合适的环境。在合适的环境当中,最好是以面粉色系单纯的背景为主,然后再放一些图案清晰,色彩鲜明的图片。这样的话,孩子的视觉她可以聚焦的,方便宝宝的视觉运动。可以用色彩鲜艳的一些物品,和孩子玩视觉追逐的游戏。像讲睡前故事,让宝宝观看绘本这些活动都是在宝宝还不会说话的时候就可以做了。

说到涂鸦的具体环境,可以给宝宝布置一个安全的涂鸦环境,让孩子知道,只要进入那个空间,就可以自由的去涂鸦。陆老师推荐的一个方法是在房间的墙面上用白纸粘一大片,从地面到幼儿举手可达高度的涂鸦墙,孩子站着画画时,全身肌肉和骨骼就会被调动起来。当然也要告诉孩子,超出涂鸦墙后涂在墙壁上或其他家具上是不好的,是违反规则的,必须要受到惩罚,也就是给孩子提供了一个有限制的自由空间。

第四点,是尊重孩子,让孩子自己动手。在宝宝的成长过程当中,特别是在隔代养育的孩子身上,我们可以看到爷爷奶奶,外公外婆会包办很多事情,比如说一直给孩子喂饭,因为喂饭总是要比孩子自己吃饭要快得多。但是,进食的过程也是孩子训练手眼协调能力的过程,有助于手部肌肉动作的操作,尤其是小肌肉和指关节的运动。让孩子从吃东西的过程当中去统合发展。孩子的动作经验是一个自然的过程,所以当我们能提供更多的机会和空间,让孩子自己去动手的时候,孩子也会更愿意去涂鸦,享受有节奏的、主动的动作快感。父母需要克制住自己内在的冲动性,克制住去指导孩子画画,甚至动手帮孩子画的冲动,一定要摒弃让孩子“画得像,画得真,画得好看”的想法。

尊重宝宝的涂鸦就像去聆听他们说话一样。孩子的图画也是他/她的视觉语言。如果家长批评孩子的画作“难看”,孩子就有可能会丧失画画的动力,她的自信心和创造力就可能会被家长摧毁。虽然不至于这么脆弱,但是如果家长长时间打击孩子,孩子就不会再拥有涂鸦的乐趣了。

听完这一部分,有些家长是不是已经有冲动要给孩子布置一个涂鸦墙,让孩子去在童话的世界里面自由享受和作画了呢?