28. 依赖与控制 | ta控制欲太强让你感到心累怎么办?

你好,我是陈历杰,欢迎你走进我的爱情管理学课堂。

上节课和大家分享了,如何解决在关系中因缺乏安全感而过于粘人,并导致感情出现裂痕的问题,我们从内在模式的角度分析了安全感缺少的原因,以及怎样才能增加安全感成为安全型恋人。其实,在关系中缺乏安全感还有一个非常极端的表现,就是变得喜欢控制对方,希望对方对自己完全的依赖和顺从。而作为被控制的一方往往会很矛盾,一方面被对方控制的喘不过气来,觉得心累,但另一方面呢,好像又觉得对方很在乎自己,舍不得分开,因此陷入到进退两难的纠结之中。

我的一位来访者,她的老公就属于控制欲极强的类型,老公能力很强,喜欢操心,也比较完美主义,所以他对我这位来访者的穿着打扮、生活习惯和职业规划等等,全部都要管。刚开始,我的来访者还觉得老公这样是因为关心她。因为父母做生意很忙,从小对她缺少陪伴和照顾,所以当有一个如此关注和在乎她的人出现时,她还挺庆幸的,并且觉得老公是真的很爱她。但是,慢慢地,她开始觉得越来越窒息,因为一旦不按照老公的建议来,对方就会不依不挠,甚至会采取指责、冷战、谩骂等各种方式逼她就范,她越来越觉得心累,很想逃离,但是又觉得对方还是很在乎她的,舍不得,而且他们还有一个两岁的孩子,不想让孩子成长于单亲家庭。

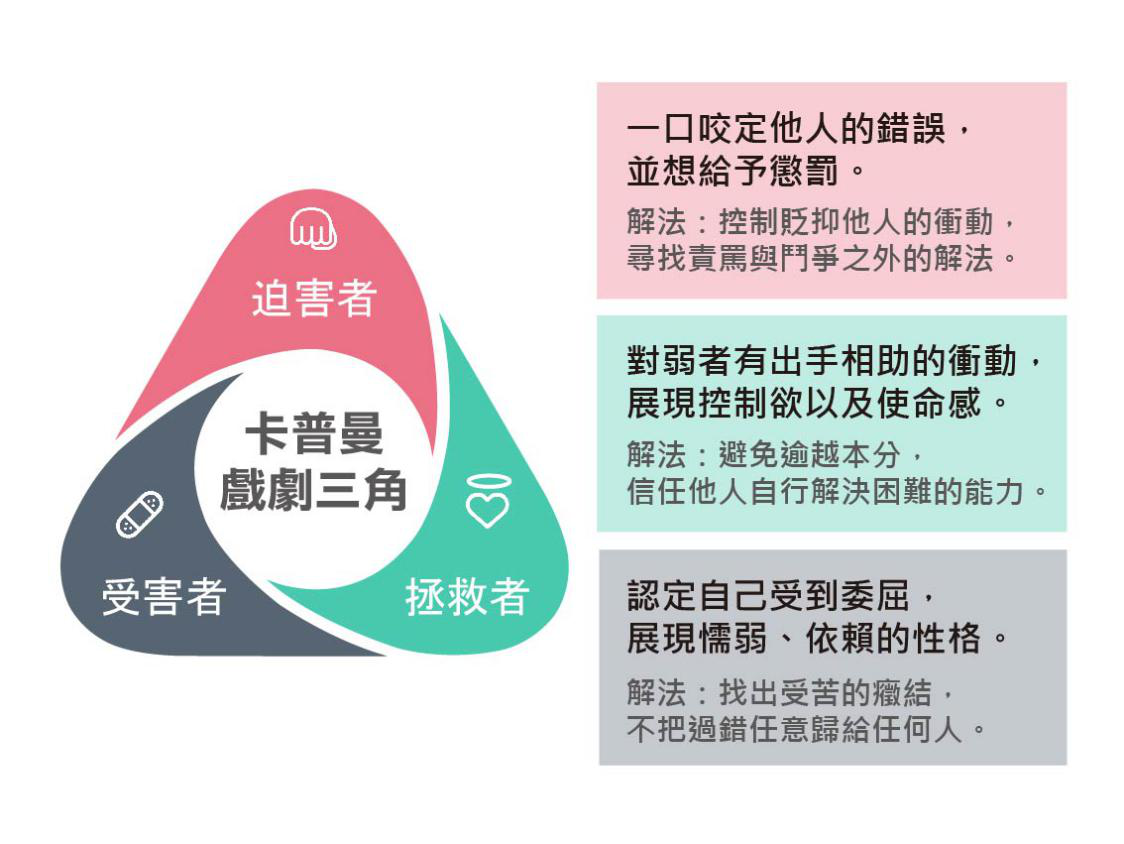

这样的情况在亲密关系当中其实并不少见,我把它们统称为控制与依赖的关系模式,在这样的关系中,谁都不是无辜的,每个人既是施害者又是受害者。大家都困在“受害者监牢”的三角关系中。“受害者监牢”是今天我想和大家重点分享的内容,它由卡普曼提出,又叫做卡普曼戏剧三角理论,那么 “受害者监牢”到底是如何形成的呢?

大家可以在文稿中看到一个图,这个图是一个三角形,三个角分别代表受害者,迫害者,拯救者三个角色,大家都知道三角形是非常稳定的结构,所以一段关系中这三个角色也会形成稳定的纠缠关系,同时角色之间还可能发生互换。通俗来讲,在一段病态的纠缠关系中,往往会呈现出受害者、迫害者与拯救者的三角关系。

迫害者的主要表现特征是指责,他们比较缺乏同理心,会使用各种语言暴力和挑剔行为来贬损对方,不断的指责与打压对方,降低对方的价值感,从而达到控制对方的目的。概括来讲,他们的行为逻辑就是“我行你不行”。

而拯救者的特征呢是包办,有求必应,并且无原则地帮助对方。但实际上这种看似慷慨的背后逻辑还是“我行你不行”,他们通过帮助对方来满足自己被需要的感觉。和拯救者相处,因为得到无微不至的关怀,很多份内之事也无需操心,被帮助者会变得越来越无能,从而越发依赖拯救者的帮助。

受害者呢,则经常以懦弱和依赖的形象出现,其心理逻辑是“我不行你行”。他们经常在接受对方帮助的同时,内心又充满委屈与抱怨,但因为他们认定自己是无能的,所以也只能忍受迫害者的挑剔指责,或者寻求拯救者的帮助,而在这样的一种关系中,他们内心的价值感又会进一步降低,从而让自己牢牢地被控制而无法自拔。

就像我刚刚提到的案例,男方最开始是以“拯救者”的姿态出现的,对女方的关怀无微不至,提供全方位帮助,女方一开始很享受这种状态,也慢慢习惯了对男友的依赖,但随着控制与依赖关系的进一步加深,男方开始表现出“迫害者”的特质,内心的“我行你不行”的逻辑贯穿在两个人相处过程中的方方面面,这个时候女方有点受不了了,开始出现反抗,而男方往往会控制得更厉害,女方越来越觉得自己成了“受害者”,但是骨子里面其实已经缺乏自信,也习惯了依赖,加上反抗往往引来更强烈的控制,所以慢慢地她感觉反抗是没有用的,于是形成了心理学上的“习得性无助”的状态。

“习得性无助”是由美国积极心理学之父马丁·塞利格曼提出的,指的是因重复的失败或惩罚而对现实失望,从而出现听任摆布的行为和心理状态。也就是说,当一个人总是在一件事上失败,认为凭自己的努力无法改变结果时,他就会放弃在这件事上再做努力,甚至还会因此对自己产生怀疑,觉得自己“这也不行,那也不行”。但事实上,他并不是“真的不行”,只是陷入了“习得性无助”的心理状态中,自己给自己设置了障碍,然后又把失败的原因归结为自身不可改变的因素,放弃了继续努力的勇气和信心,结果就变成了破罐子破摔。比如,我在前面课程里面提到的那个长期遭受到家暴的来访者,比起奋起反抗暴虐行为,往往更容易选择消极被动地接受,因为他们认定了即使反抗也无法改变现状。

那么,对于被控制的一方,如何才能有效摆脱这种习得性无助的心理,走出受害者的监牢呢?

根据我的咨询经验,可以从以下几个方面来着手提高自己的内心力量感,从而打破控制与依赖的关系模式。

1. 认识到“控制-依赖型”关系的本质,明确自己的心理边界

从卡普曼的戏剧三角理论我们不难看出,受害者也好,迫害者或者拯救者也罢,大家都在不断地进行“投射”与“认同”的游戏。

每个人内心都有一个内在父母与内在小孩,而困在卡普曼三角关系中的人,他们的内在父母与内在小孩的关系通常是一种控制与被控制的关系,这种关系往往来自于他们的原生家庭,父母缺乏“边界”意识,没有给孩子独立自主和确立自己“清晰边界”的机会。

比如我前面提到的那位控制型的丈夫,他就是成长于控制型的家庭,母亲对他管教很严格,控制也很多,他内心习惯的模式也是一个控制型的家长与服从型的孩子,而当他遇到比较依赖的女方后,他很容易扮演那个强势的内在父母的角色,而把那个依赖和渴望照顾的小孩角色“投射”到对方身上,去保护和控制对方。刚开始,女方也是认同这种角色分配的,所以双方配合的非常好,也感受到了强烈的关注与爱,但是随着控制的加剧,女方开始反抗,这个时候各种争吵就开始出现。

而打破这种循环的首要关键就是从确立自己的边界开始。首先要区分哪些事情是“自己的事情”,就是自己可以说了算,并且自己要勇敢的承受后果。然后区分哪些事情是“别人的事情”,不管你多么关心、多么想帮忙,但是事情只能由别人来决定,而我们即使不认同也只能接受。一个最典型的相处原则就是“no ask, no help”(在别人主动请求帮助的时候再提供帮助)。

比如,在对这对夫妻进行辅导时,我就让女方明确哪些是自己要独立决策的问题,列出清单,同时也告诉她老公这些事情她自己承担决策后果。并且把这份清单列到家规里面,明确干涉对方边界的后果。对男方呢,让他至少在一个月内克制主动帮助和干涉对方的冲动,然后记录有哪些问题是他看到了,但是没有干涉的,后果如何,每周我会引导双方进行复盘和讨论。

这样坚持了一段时间,双方开始对于尊重边界有了概念,也开始有了更多平等的沟通与讨论,并且在这个过程中也懂得运用简明对话的方式来进行平和、理性的沟通了。

2. 从小事做起,在每一次捍卫边界的过程中获得力量

罗马不是一天建成的,反抗关系中的控制也不是一次就能完成的。就像我们反抗父母的控制往往是从刷牙穿衣等生活细节入手一样,在亲密关系中最有效的反抗控制的方法也是从小事做起。

被控制者要有意识地让自己不要太过于顺从对方,然后从一点一滴的小事开始,不要让控制的一方在这段关系中不断膨胀,逐步建立起不可撼动的权威。比如,我在引导前面那段夫妻时,女方开始觉得因为小事而争吵没有必要,而且她也有点害怕冲突,但是当我引导她如何通过小事上的冲突更好的认识两个人的相处模式和提升内在力量感后,她逐渐感受到了小事上捍卫边界的意义。

比如在探讨某个话题,对方想把自己的想法强加于她时,先不要急着全盘接受,而是站在对方观点的对立面冷静地思考一下,再提出自己思考过后的想法。

在这之前,她已经习惯了把对方的话当作命令去遵从,而通过一段时间的独立思考,尤其是通过一个月左右自己独立决策和承担后果的锻炼,她发现自己完全可以处理很多问题,内在的力量感也得到明显的增强。

当然,还有一个非常实用的技巧,就是在面对喜欢控制的一方的反扑时,学会用“回应”模式代替“反应”模式很重要。比如以前当对方要求她做什么的时候,她总是很容易生气,会抱怨“你为什么老是要控制我?!你为什么一点都不尊重我?!”但是现在,她学会让自己慢下来,不第一时间做出反应,而是比较温和地说:“我们回头再讨论这件事吧,大家都好好冷静一下。”这样可以避免对方出现过激的言语和行为,也可以确立自己在这段关系中的主导地位。

所以,和控制型伴侣打交道时,切记要始终保持冷静,遇到事情要有自己的主见,而不是对方说什么你就听什么,对方让你做什么你就去做什么。两人约定好了的事情最好用家规的形式确定下来,写下来贴在家里显眼的位置,用书面约定来代替口头承诺,用明确的规则来确立和捍卫边界。

3. 敢于放弃,对于某些危险的控制关系要坚决说“不”

前面两条建议还是建立在双方有感情,控制程度并没有到非常离谱的状态下运用。但如果遇到了“控制狂”,“边界”被不断侵犯的情况时又应当如何应对呢?我的建议是认清控制手法,对危险关系坚决说“不”。那么,“控制狂”们都有哪些惯用的操控手法呢?根据心理学家克劳德.斯坦纳的总结,控制狂有以下四种惯用的手法,

第一种是“极端状况胁迫法”,这种手法就是只留给被控制者两个相当极端的选项,中间没有任何的过渡或者回旋的余地,例如“要不你就按我说的做,要不然我们就分手”或者“要不你现在就来,要不你就永远都别来了”,在这种情况下,被控制者出于害怕让事情变严重,往往会在两种极端状况中,选择伤害更小的那一种。

第二种是“暗示性诱导法”,控制狂们会用一些带有明显暗示性的话语来诱导被控制者的思想和行为,例如“你就是放不下那个人,是不是?”或者“你也觉得那个人很糟糕,对不对?”,被控制者往往就是这样模糊了自己的认知,而一步步地落入了控制狂设下的陷阱。

第三种是“花言巧语法”,控制狂们会用各种花言巧语来包装他们的真实意图,但无论说得有多好听,到头来全都是谎言。

第四种是“情感要挟法”,控制狂们会利用他们与被控制者之间的情感来要挟对方,“我是这么地爱你,为什么你不去……”和“我都为你做了这么多,难道你就不能……”,当听到这些诉诸情感的话语时,被控制者们也就心甘情愿地按照对方的要求去做了,不知不觉成为了对方的傀儡。

针对这几种常见的控制手法,并且情况比较严重的,我的建议是勇敢说“不”,如果对方并不尊重你的反对意见,那么分手是最好的选择,不然很容易陷入到习得性无助而无法自拔,甚至酿成悲剧。

好,今天我和大家深入分享了控制与依赖关系背后的心理学原理,以及如何通过明确边界和从小事做起的策略来打破控制的牢笼,创建更为平等健康的关系。如果觉得有帮助,欢迎分享给你爱的人,我们下次课再会。