17.《单身动物园》| 谈恋爱为什么越来越难?

今天这一讲,我们要来探讨一个近些年来时不时引发热烈讨论的情感话题——“谈恋爱为什么越来越难?”当然,这里说的“变难了”并不是指有人跳出来刻意阻止年轻人谈恋爱,而是不知怎么的,恋爱关系就不容易发生了,大家好像越来越没有谈恋爱的动力,没有谈恋爱的需求。

我接下来会向你介绍一项2017年发表的心理学研究,这个研究提出了对“年轻人为什么越来越不想谈恋爱”这个问题的一种新解释,如果你平时只了解过媒体上经常出现的那些什么“年轻人压力太大”“互联网分散了年轻人精力”之类的观点,那这个新解释可能会让你耳目一新。而且,我们不但要通过这个解释来理解年轻人不谈恋爱这个困境本身,我们还要借助它来分析为什么现有的一些刺激年轻人结婚生孩子的政策有可能是完全用错了力。

照理说,在讨论“为什么”之前,得先说明“有没有”——谈恋爱真的越来越难了吗?但考虑到篇幅的原因,我把论证“有没有”的那些数据放在了第一个彩蛋里,作为补充。这里呢,我们直接给出答案,“年轻人越来越不想谈恋爱”这种印象很可能是正确的。实际上,这种趋势不光是中国独有,它可能是个世界性的趋势。包括美国、日本、中国在内的很多国家和地区,都出现了年轻人性行为频率急剧下降、结婚人数减少这样的趋势。从这些数据里,我们的确可以推测出,世界上不少地方的年轻人对谈恋爱都不怎么感兴趣了。

不谈恋爱导致不结婚,再导致不生孩子,再导致人口严重老龄化,然后导致国家、民族竞争力严重下滑,最后甚至可能亡国灭种。这样的条逻辑链似乎是很顺理成章的,后果也十分可怕。于是,年轻人这种流行不恋不婚的局面让很多专家感到忧心忡忡。

这种局面也引发了艺术家的思考。比如,希腊艺术片导演欧格斯·兰斯莫斯2015年的时候拍过一部叫《单身动物园》的软科幻片,里面描述了这种不恋不婚不生娃的趋势继续发展下去之后,人类社会产生的一种夸张的极端反应。什么样的极端反应呢?在《单身动物园》这个片子里,任何一个成年人都不允许以单身的身份在社会中存在。一旦陷入单身状态,不管是伴侣移情别恋也好,还是伴侣死亡也好,单身人士都会被送进一间酒店,与其他单身人士一起软禁起来。每个单身者可以在酒店里住45天,如果在45天之内,你能跟酒店里的另外一位单身者结合成一对新的伴侣,那么你就可以平安离开酒店,重新过上正常生活,但如果没找到,那么45天后,你就会被强制变成一只动物。男主角的哥哥当年就是因为没能在45天内配对成功,于是被变成了一只狗。“单身狗”在这个片子里不是比喻义。你单身,你就没有资格做人。

政府出台政策,你敢单身就弄死你——你别看这种设定很夸张很荒诞,其实现实中一些老龄化严重的国家正在实施的政策,就是这种想法的温和版。

在现实中,为了应对年轻人不结婚生孩子的局面,政府可能出台哪些政策呢?其实无非就是两类。第一类,移民。靠引进外来年轻人改变人口结构。第二类,歧视性政策,区别对待生孩子和不生孩子的,已婚的和单身的,为结婚生孩子提供福利,为单身设置障碍。《单身动物园》里那种不允许单身狗存在的极端政策就是后面这第二类政策的一种夸张表现。

而在背后支撑这种政策的,其实是经济学家和社会学家的解释逻辑。经济学家看到年轻人结婚生孩子的经济成本太高,房子买不起,孩子养不起,社会学家看到年轻人结婚生孩子的福利条件太差,年轻人都在996,哪来时间精力谈恋爱。于是政府就出台了各种提供经济补偿和福利补偿的政策,来增加结婚生孩子的吸引力,比如控制房价,比如给生孩子的父母减税,比如强化劳动法限制996。这类政策背后的一个统一逻辑是,只要想办法把结婚生孩子这种生活方法变得负担更小一些,性价比更高一些,那么年轻人就会重新拥抱它。但逻辑很美好,现实却很骨感。从实践来看,这种政策收效甚微。比如最早陷入年轻人不婚不育困境的日本已经实施类似的政策很多年,但对于扭转生育率几乎毫无作用。

为什么会这样呢?接下来我们要介绍的这项心理学研究暗示,这种政策之所以无效,很可能是因为对婚育的成本和负担的顾虑根本就不是年轻人不恋不婚的最根本原因。这项研究不光提供了一个看待年轻人恋爱动力减弱这个问题的新视角,而且还为这背后一个更宏大的问题提供了解释。这个问题就是——为什么现在的年轻人变得越来越“佛系”了?不谈恋爱,其实只是青年们众多佛系行为的其中一个表现。所以我们只要搞明白为什么今天的年轻人变得“佛系”就可以了。

这项研究是由美国心理学家简·腾格(Jean M. Twenge)和她的同事完成的。在发表在《儿童发展》(Child Development)期刊上这篇论文里,简·腾格分析了从1976年到2016年这40年间美国青少年参与成年活动的变化趋势。所谓成年活动,就是像性行为、约会、喝酒、打工挣钱、独自出门以及开车这样一些标志着孩子迈向成年的行为,里面有的活动只允许成年人干,比如喝酒;有的在成年之后会变成常态,但是孩子在青少年时期就会开始尝试,比如性行为,比如独自出门。我们可以看到,成年活动里包含着很多被欲望驱使的行为,比如喝酒、约会、性行为,而我们平时说的佛系,就是一种无欲无求的低欲望状态嘛。所以这个研究里“参不参与成年活动”差不多正好就构成了咱们平时说的佛系生活和非佛系生活的分界线。在“成年活动”这个概念体系下,佛系,其实就是晚熟,就是童年期的延长和成年期的推迟。

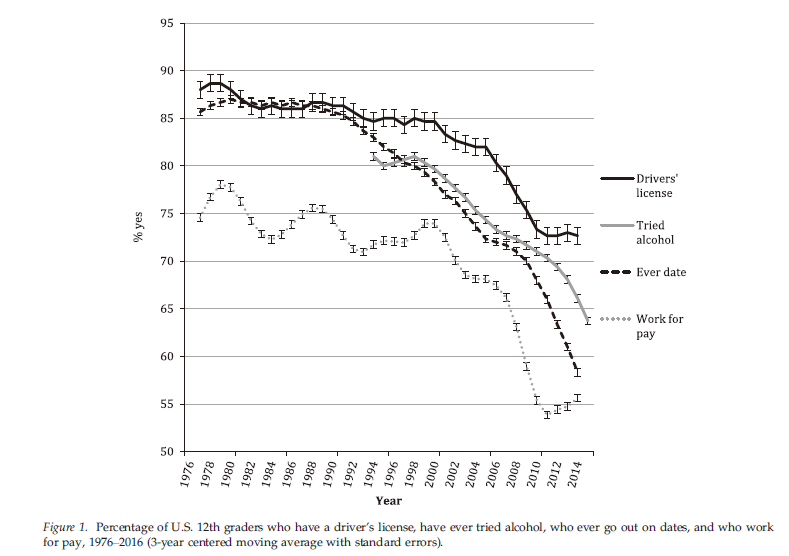

这项研究发现,在过去40年来,美国青少年参与成年活动的比例呈现出一个非常显著的下降趋势。我在文稿里放了一张图表,里面显示的是美国12年级高中生(也就是咱们的高三学生),对各种成年活动的参与程度。从图上可以看到,在90年代中后期开始,这个下降趋势变得尤其明显。90年代中后期读高三的这批人差不多就是70末到80后这一代人。可以说,从80后开始,美国年轻人变得越来越晚熟,越来越佛系了。

那么年轻人为什么变得佛系呢?

研究者在这篇论文里考察了与佛系倾向共同变化的因素,结果发现,有些因素与佛系程度正相关,比如被调查者年幼时家里的家庭收入中位数以及他们出生时的预期寿命越高时,他们进入青春期后就越佛系。另外还有些因素与佛系程度负相关,比如被调查者出生时的家庭规模越大(也就是哥哥姐姐越多),以及被调查时社会上的病原体流行率越高(也就是传染病越多)时,人们就变得越不佛系。

这个结果,与进化心理学里的“生命史理论”(Life History Theory)高度吻合。这里的“生命史”,指的并不是“成长经历”,而是指“一个物种如何安排自己生存与繁衍的生命历程”这样的一个意思。

生命史理论是说,所有的动物在繁殖后代的问题上都要在两种策略之间做出权衡。

一种是慢型生命史策略,它们投入大量的时间和努力用于维持自己生命的延续和发展,自己发展得足够好之后,再考虑繁衍下一代。大象就属于采用慢型生命史策略的物种,它们从出生到达到性成熟的时间很长。具有繁殖能力以后,可能还要再等很多年才开始正式繁殖,等到它们终于开始繁殖的时候,一次也只能生产一个后代,然后又要再等很多年才会给小象再生一个弟弟或妹妹。大象很佛系。

另一种相反的生命史策略是快型生命史策略,它们只投入很少的时间和精力来维持自身生命的延续和发展,一旦繁殖后代的基本条件达成,它们就抓紧时间快生多生。比如绝大多数啮齿类动物(各种老鼠)就是典型的采用快型生命史策略的物种。像我家养的仓鼠,一转眼就生一窝,一窝一窝地生,刚出生的小仓鼠,也是一转眼就成熟,然后接着生。老鼠的快策略,在繁殖后代上追求的是多、快、省,是一种“数量策略”;而大象的慢策略,追求的是少、慢、精,是一种“质量策略”。

那我们人类采用的是什么生命史策略呢?总体上来说,人类更像大象,是一种采用慢策略的物种,人类也跟大象一样要成长很多年才性成熟,也要投入大量的时间精力把自己发展好之后才生育下一代,而且生得很少。但最有意思的是,人的生命史策略,会根据环境的变化而变化,会在快和慢之间做一定程度地调整。人在有些情况下可以切换进快策略,尽早性成熟,早生育,多生育;在另一些情况下切换进慢策略,推迟性成熟,慢慢来,也就是变得佛系。

哪些因素会影响生命史策略的调整呢?首先是环境中资源的丰富程度。赖以生存的资源越贫乏,生物就越有理由采用快策略——既然没有那么多资源来发展自己,那么就干脆尽早生育后代完事。反过来,资源越丰富,就越有理由采用慢策略。这就是为什么在那项研究里,被调查的青少年小时候家里经济条件越好,家庭规模越小,他们就越晚熟,越佛系。因为经济条件好,意味着他们从小就沉浸在资源丰富的感受里;家庭规模小,父母在每个孩子身上投资的资源也就相对越多,这也构成了一种资源丰富的暗示。

影响生命史策略调整的第二种因素是预期寿命。预期寿命越长,那么生物就越有理由采用慢策略。因为长寿命意味着生物有足够的时间来发展自身,也有足够的时间在未来挑选一个条件更合适的时机来繁衍后代。这就是为什么在那个研究里,预期寿命越长,青少年就变得越佛系。人们对寿命的预期受到很多环境因素的影响,比如说,社会是不是稳定。在战争时期,在治安不好的时候,人们就会调低寿命的预期值,进而把自己的生命史策略调整到快节奏。在动荡时期,人们普遍早婚早育。为什么在文稿那张图表里,70、80年代的美国青少年一点儿也不佛系呢?可能的原因是在这一代人的幼儿到童年期,美国社会卷入朝鲜战争、越战和各种社会运动,远比后来的美国社会更动荡。再比如说,对健康水平的评估也会影响对寿命的预期,这就是为什么病原体流行率越高,整个社会的平均健康水平越差,人们也就不佛系——如果老是担心自己要染病而死,那当然要赶紧留下后代。

所以,简·腾格的这项研究给我们的启发总结起来就是,今天的年轻人之所以变得佛系,是因为他们成长和生活在一个可能是历史上空前的经济富足、社会安宁与身体健康的年代里。生活在这种环境中的年轻人有意无意地预期自己的未来将持续地拥有丰富的生存资源,也预期自己寿命很长,不太会因为战争或者疾病横死,于是他们无意识地把自己的生命史策略调整到了慢型。反正未来有大把的时间和资源,那么索性慢慢来。就这样,他们变得非常晚熟,跟过去的年轻人相比,他们缺少那些成年人式的欲望,他们变成了——佛系青年。

如果这就是佛系青年产生的真正原因,那么我们之前提到的那种刺激年轻人结婚生子的政策可以说是完美地错过了影响生命史策略转变的所有关键因素。事实上,政府是不可能出台逆转这种趋势的政策的,因为富足、安宁与健康,正是一个正常的政府拼命努力提供给国民的东西。难道为了刺激年轻人,政府就要想办法让社会动荡一点?让国民的预期寿命变短一点?怎么可能嘛?

电影倒是可以这么拍。如果我来重拍那部《单身动物园》,我会参考“生命史理论”,把它拍成一部政治惊悚片。我会拍政府为了刺激年轻人谈恋爱,秘密地在社会上传播病毒,降低国民寿命预期,两个政府间还可以达成秘密协定,打一场战争。于是,虽然世界不太平了,年轻人却开始一窝一窝地生孩子。老龄化社会就这样被反转了。

当然,这只是一种荒唐的幻想。如果佛系青年的出现单纯只是因为生命史策略的转变,那它实际上就是我们为这个世界的岁月静好所付出的一种代价。如果我们期待未来继续岁月静好,那么佛系可能就是人类未来的大势所趋。或许我们不可能也不应该试图扭转这种趋势。

好,最后请你思考,生命史策略的转变,只是把繁育后代的节奏从快调到了慢,但在现实中,很多男女干脆一辈子也不结婚生子,选择单身到底,那么你觉得又是哪些因素造成了从“慢”到“无”的转变呢?请留言分享你的观点。这一讲就到这里,我们下条音频再见。