9.《长安十二时辰》| 精英团队需要什么样的人才?

今天我们来讲不同性格之间的组合与互动。我们要借助今年的一部爆款国剧《长安十二时辰》来展开这个话题。《长安十二时辰》改编自马伯庸的同名小说,讲的是唐玄宗天宝年间发生在长安城里的一个反恐故事。长安城反恐部门“靖安司”的负责人、少年天才李泌在追踪潜入长安城的突厥恐怖分子时失去线索,情急之下求助于当时已判入死牢的前长安市东城区公安局长张小敬,两人带领靖安司的一众反恐精英一边与朝廷里、长安城中的各方势力周旋,一边追查恐怖分子。这个故事里的几位主人公,李泌、张小敬、贺知章、徐宾等等很适合被拿来当作一个样本,用来分析拥有哪些性格的人才组合在一起时,比较容易形成一个战斗力强大的精英团队。

不同性格的人如何合作与互动这个问题,其实可以从很多角度去探讨,毕竟人格的维度太多样了。可以从内向、外向的搭配来说,可以从咱们之前聊过的高同理心、低同理心搭配来说。而今天这一讲呢,我想从一种并不广为人知、但很有启发性的人格理论入手来谈。这个人格理论就是美国认知心理学家斯蒂芬·科斯林(Stephen M. Kosslyn)提出的“上脑与下脑”理论。严格来说呢,这不是一个人格理论,而是一个解释大脑运作机制的模型。但这个理论有一个重要推论:按照人们是否善于运用上、下脑,可以区分出四种认知模式,这样也就顺理成章地区分出了四种人格类型。于是,“上脑与下脑”理论就与人格搭上边了。

听到“上脑和下脑”这说法,你可能有点诧异。你大概率只听说过“左脑和右脑”,怎么还冒出个“上脑和下脑”的分别呢?但媒体上关于“左脑和右脑”的大部分结论其实都没有多少科学依据,这一点我会在彩蛋里再补充说一说。反而是区分大脑皮层上下两部分的功能差异要比区分左右的差异有意义得多,有比较充分的科学证据表明,大脑上下这两部分在功能上有明确的分工。

先简单介绍一下上脑与下脑物理上的界限在哪里,大脑的哪部分算“上脑”,哪部分算“下脑”。我打个不太精确的比方,请你想象一下自己的眉毛向左右延伸,最后绕着脑袋围成一圈,有点像孙悟空的紧箍咒一样套在头上。这个“眉毛紧箍咒”,大约就是上下脑的分界线。这个圈的上侧包含的大脑皮层,是额叶的大部分和全部的顶叶(也就是从前额到头顶的这一大片),它们组成了“上脑”;这个圈的下侧包含的大脑皮层,是额叶的一小部分和全部的颞叶和枕叶(也就是从眼睛这一片延伸到耳朵再延伸到后脑勺的这一大片),它们组成了“下脑”。

那么上脑与下脑在功能上的分工是什么呢?简单来讲,上脑负责制定和执行计划,下脑负责对外界输入的信息做分类和解释。上脑主要负责由内向外的输出,而下脑主要负责由外向内的输入。上脑负责指挥行动,下脑负责分析情报。再简化一点就是,上脑主“谋”(谋划的谋),下脑主“辨”(分辨的辨)。

我们完成日常生活里的大部分任务都离不开上下脑的密切配合。比如,早上起来,你打算去楼下的早餐店买早饭吃。这时,你的上脑开始谋划,你发觉今天特别馋肉包子,于是制定出一个计划——下楼买肉包。你走到早餐店,店主说:“肉包卖完了,换成菜包可以吗?大饼刚出锅,要不你也来一点?”,店主这番话让你的下脑瞬间活跃,下脑开始收集和分析情报,既包括眼前的情报——比如“菜包和大饼,哪一个闻着更香?”,也包括记忆里的相关情报——比如“我好像吃过这家的大饼,记得味道不怎样”,然后,下脑把分析完的情报汇报给上脑,上脑修改计划,做出新的决定:“那我就要菜包好了”。通过这上下脑一番互动,你这才把早餐买到手。

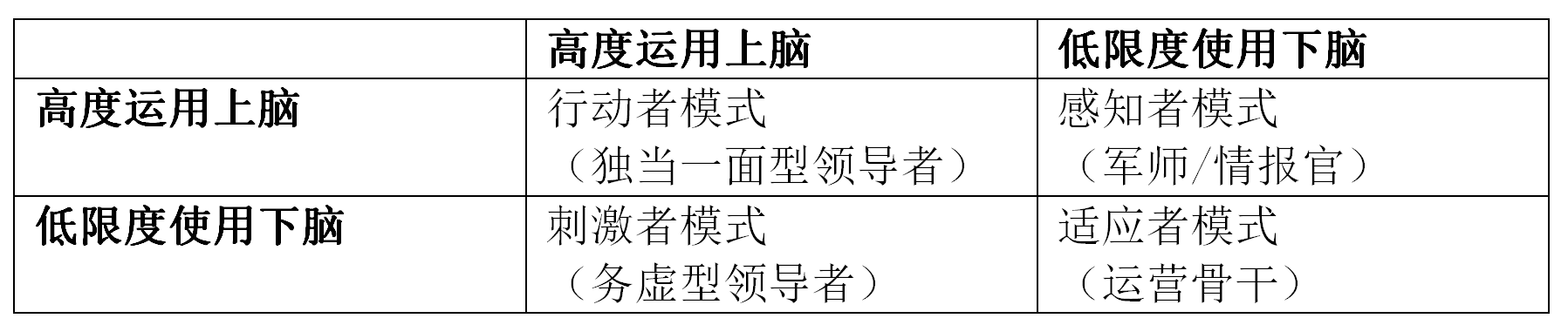

虽然生活里的很多任务你都得多多少少同时调用上下脑才可以完成,但有意思的是,每个人对上脑和下脑的依赖程度是不一样的。有些人更多地运用上脑,有些人更多地运用下脑。这样一来呢,根据一个人是否高度运用上脑或者下脑,就可以区分出四种特色鲜明的认知模式。而我们每一个人都有一种主导型模式,这就构成了人格的一个显著特征。

那么有哪四种模式呢?(下面的内容,你可以边听我说,边自己对号入座,看看自己的认知模式最符合哪一种。)

如果一个人能同时高度运用上脑和下脑,那么拥有的是“行动者模式”(mover)。行动者既善谋又善辨。他们既善于制定计划和按照这些计划采取行动,同时又能留意这些做法的后果,根据反馈随机应变地调整计划。

从团队人事组合的角度来看,习惯运用行动者模式的人最合适当领导者。因为这类人能不断地根据现实预测未来,拟定那些能切合实际、能真正解决问题的计划。也就是说,行动者是最能兼顾团队的长远目标和眼前的现实条件的人,这样的人当然最有领导风范啦。

在《长安十二时辰》的原著小说里,反恐行动一内一外的两个领导者——李泌和张小敬——的行事风格都是典型的“行动者模式”。以张小敬为例,他首先非常善于运用上脑,谋划能力十分强悍。比如在他被召入靖安司时,其他人对如何重新找到恐怖分子一筹莫展,但张小敬马上就能制定出一个计划。他想到,恐怖分子目前正在找长安城的详细地图,而长安城里的很多商家都有私藏这种地图。所以恐怖分子很可能会盯上他们。但问题在于,靖安司并没有哪些商家有私藏地图的情报,要是挨家挨户地查,绝不可能抢到先机。于是张小敬当机立断,他挑了一家嫌疑很高的商家敲山震虎,先拿与恐怖分子串通的说辞把这一家吓得半死之后,再暗中观察这个商家去知会了哪些别的商家,这样一来就大大缩小了搜索范围。

在谋划能力超强的同时,张小敬也非常善于根据形势的变化迅速修改计划。《长安十二时辰》的故事里危机总是一浪接一浪地打过来,没有哪一个事先想好的计划能顺利贯彻到故事结尾,而张小敬总能根据情势及时应变。比如,当靖安司的大BOSS贺知章得知李泌招纳了一个死囚犯来领导反恐行动之后,震怒之下下令把张小敬给抓了。在得知自己要被逮捕时,张小敬立即就拟出一个应对的策略,先暗中挑动长安城里的外国宗教领袖来跟贺知章对峙,然后又利用自己的江湖经验教贺知章如何脱困,结果贺知章领了他的情,也就把对他的戒心卸掉了一大半。再加上李泌在边上又动了点手脚,张小敬自己也就顺利解除了危机。所以,张小敬这个角色既善谋又善辨,行事风格是标准的“行动者模式”,让他来做反恐行动的前线指挥官再合适不过。

在原著小说里,后方指挥官李泌和张小敬一内一外,是互为镜像的,他也是个善谋又善辩的行动者。善谋这一点不用多说,整个靖安司都是他一手组建起来的。善辨这一点,原著小说中也有很多细节来展现。李泌应对危机的手段之狠辣,完全不输给张小敬。比如在前面提到的那些细节里,就在贺知章还在犹豫是不是要放了张小敬的节骨眼上,情报员“正巧”送过来一条情报,情报说的是贺知章的一位好友不幸被恐怖分子杀害,于是贺知章大受刺激,当场病倒,张小敬也就顺势被释放了。而实际上,李泌早就收到了那条情报,他刻意安排那时公布情报,就是为了刺激贺知章病退,好除掉这块绊脚石。

我读《长安十二时辰》原著时最大的快感之一,就来自于看张小敬和李泌比赛谁更善于应变,谁应变的手段更心狠手辣。但在电视剧里,李泌这个角色在应变手段的狠辣上被大幅削弱,甚至是被削没了。在电视剧里,李泌基本上沦为只会强调“忠于太子、忠于大唐”这种远大理想的书呆子。他善谋的这面算是勉强保留,但善辨的那一面就彻底丢掉了。

如果一个人只善谋但不善辨,也就是只高度运用上脑,却不怎么运用下脑,那么他拥有的就是第二种认知模式——“刺激者模式”(stimulator)。刺激者的特点往好了说,是“坚持原则”,往坏了说,是“顽固”。他们能制定计划,他们的计划或许也有创造性和独创性,但他们有点“轴”,计划出问题时不懂得纠错,不善于调整方案。

在靖安司的核心成员里,贺知章就是一个典型的刺激者。他最坚持原则,一切以维护太子势力不被政敌抓住把柄为出发点,不容许李泌和张小敬不按规矩办事。作为一个刺激者,贺知章对计划的坚持是刚性的,是不允许计划被眼前的局势改变的。

那么从团队人事组合的角度来看,刺激者适合做什么角色呢?刺激者其实也比较适合做领导者。我们知道,在影视剧里,编导必须要安排各种危机,剧情才好看。所以,在影视剧里,像李泌和张小敬这种善于应对危机的“行动者”型领导才能当主角,而像贺知章这样的“刺激者”型领导通常都只能灰溜溜地站在主角反面。事实上,在很多影视剧里,都会在主角上面安排一个这种刺激者型领导,会充当“次要反角”。他/她虽然不是坏人,但总是阻挠主角的行动。比如007的顶头上司M、比如《碟中谍》系列里的历任MIF局长,他们曾经因为坚持原则跟主角发生过冲突。

电视剧这么安排是为了好看,但是现实中的刺激者型领导可不都是反面角色。这种领导对原则的坚持,有时是至关重要的。比如说,在今天这个人格分类体系下,乔布斯就是一个刺激者型领导。在研发产品时,乔布斯会用非常强硬的态度要求下属实现自己的创意,完全不顾产品的开发难度。但正是在这种“刚性”的坚持之下,苹果总能探索到技术的极限,开发出最好的科技产品,这就是传说中乔布斯的“现实扭曲力场”。苹果公司的成功,至少有一部分要归功于乔布斯这种“只依赖上脑”的思考方式。但是,大家应该也能感觉到,如果一个组织完全由一位“刺激者”掌舵,那是非常危险的。万一他坚持的那个计划错了呢?

所以,在现实中,刺激者不应该担任唯一领导,靖安司的双领导模式可能是一个更合适的选择。贺知章的坚持原则能确保靖安司不越过红线,把握住组织前进的总体方向,而李泌的随机应变能确保组织解决实际问题。

再接下来,我们来说贺知章的反面——那些下脑被高度运用而不怎么运用上脑的人,拥有的是“感知者模式”(perceiver)。感知者善辨而不善谋。他们善于运用下脑系统去深入了解他们感知到的东西,弄清楚其中的意义,他们善于观察形势,分析事态。但他们不太喜欢动用上脑,他们通常不会开展一项详细而又复杂的计划。感知者想得很多,但行动力不够。

从团队人事组合的角度来看,感知者最适合做团队里的军师。在靖安司里,掌握古代大数据技术——大案牍术的徐宾,就是一个典型的感知者。他负责从大数据里挖掘情报,为李泌和张小敬的决策提供支持,但他自己并没有多少制定计划的能力。这种军师的角色在精英团队中不可或缺,很多时候对情报和形势的把握能力可能会决定一个团队的生死,比如诸葛亮的《隆中对》之于刘备团队就起到了这种定生死的关键作用。

最后,如果一个人不太用上脑也不太用下脑,那他拥有的就是“适应者模式”(adaptor)。不太用上脑也不太用下脑,那就是不善谋也不善辨,听起来貌似一无是处,但实际完全不是这样。适应者可能不善于提新主意——也就是不太看向远方,可能也太不善于分析情势——也就是不太看向周围,但他们善于看向眼前,他们容易被当前事件和最迫切的任务吸引。所以适应者通常是行动派。

在团队中,适应者往往是行动的骨干。在公司里,他们最善于负责那些运营的实际事物。他们是站在张小敬身边的姚汝能,是站在李泌身边的檀棋,是站在福尔摩斯身边的华生,是站在包青天两边的王朝和马汉。有很多时候,他们的光芒会被身边那个耀眼的明星掩盖,但是离开他们的协助,明星的光芒也必定会暗淡很多。如果没有姚汝能分担一大部分行动任务,张小敬多半坚持不到十二时辰就已经跑断腿累死了。

我们现在总结一下,在一个有战斗力的精英团队里,要有李泌和张小敬这样的行动者独当一面,领导大家解决复杂多变的难题,也要有贺知章这样的刺激者把握大局、把控方向,要有徐宾这样的感知者分析形势、出谋划策,也要有姚汝能、檀棋这样的适应者将具体行动落实。由这样一群行事风格各异的人组合出来的团队既能看见远方的愿景,又能根据眼前的局面应变,既有能力把握务虚的总体目标,又有能力落实务实的具体目标,那这样的配置就几乎没有什么短板了。

如果上一讲的主题是性格里的“福祸相依”,那么这一讲的主题就是性格的“差异互补”。各种人物搭配,干活才不累。有人可能会质疑说,今天说到的“行动者”相对于其他几种人不是只有其他人的优势而没有他们的劣势吗?那是不是说,如果一个团队里全部都是行动者,那它的战斗力岂不是天下无敌?那不就用不着什么“差异互补”了吗?对于这个问题,你怎么看?请留言告诉我们你的想法。

好,这一讲就到这里,我们下一条音频再见。